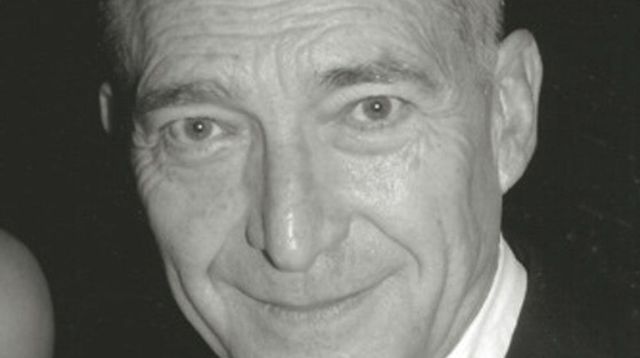

La vision du professeur Pierre DUSSOL

Professeur honoraire agrégé de sciences économiques Aix-Marseille-Université

Propos recueillis par José D’Arrigo – Rédacteur en Chef

Le Méridional : L’Europe est d’ores et déjà entrée en récession ou en décroissance. Doit-on craindre une dépression économique mondiale identique à celle de 1929 ?

Professeur Pierre Dussol : « Identique » probablement pas ! En revanche quelques similitudes existent. Sans être ironique, la première est la contamination à l’ensemble du monde à partir d’un foyer d’infection. La crise boursière aux Etats-Unis et son départ spectaculaire le « Jeudi noir » le 24 octobre 1929, suivi de la diffusion à l’ensemble de l’Amérique et au reste du monde ressemblent un peu à l’épidémie actuelle.

Quant aux réactions des gouvernements, là aussi existe une certaine similitude : au début le déni et l’inertie comme l’a illustré le Président Hoover en 1929, et après, l’affolement, ainsi qu’à tout moment l’impression donnée d’incompétence, de manque de préparation et de vision, sans compter la cacophonie des « sachants » qui informent le public.

Soyons justes : la cause de départ en 2020 était imprévisible car totalement externe à l’Economie et n’est pas due à des manœuvres irresponsables des capitalistes ou aux rigidités syndicales, non plus qu’à la maladresse bien connue des politiques en matière d’Economie..

Au contraire en 1930 il existait des signes annonciateurs. D’abord un emballement boursier attisé par les crédits bancaires imprudemment accordés pour la spéculation a constitué une « bulle » dont l’éclatement a fait démarrer la spirale des faillites, du chômage, de la baisse du pouvoir d’achat……

En 2020 il serait faux de dire qu’il y a eu des « signes annonciateurs » dans le domaine économique. Certes, un rapport de la CIA sur « Le monde en 2025 » avait tracé le scénario d’une pandémie mondiale, mais ce n’était pas à proprement parler une prévision économique.

Pour la suite, une fois la crise déclenchée, divers enchaînements, déjà observés sont possibles. L’Economie est faite d’acteurs dépendants les uns des autres, c’est évident. Si les consommateurs consomment moins et les producteurs produisent moins, le flux des affaires se rétracte et tout le monde est touché de proche en proche à travers d’immédiats problèmes de trésorerie.

L’INSEE, dans sa note de conjoncture du 26 Mars 2020 estime la diminution de la production à 35%, chiffre égal à la diminution de la consommation, ce qui est peu surprenant. L’Etat lui-même verra ses ressources diminuer puisqu’elles proviennent de prélèvements sur la valeur créée par les entreprises et les revenus de ceux que payent les entreprises.

Une extension mondiale de la récession économique est possible. « Ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés » a écrit La Fontaine dans « Les animaux malades de la peste ». (Il s’agissait d’une punition divine et la suite n’est pas transposable, faute de baudet pour servir de bouc émissaire si l’on ose écrire)

Tous les pays seront donc touchés d’autant plus qu’en 2020 la circulation des marchandises des hommes et des capitaux est plus intense que dans les années trente, ce qui entraine davantage d’interdépendance économique. Ceux qui s’en sortiront le mieux sont les plus résistants, en Economie comme en médecine.

C’est là que certaines leçons sont à tirer.

Les pays les plus « forts » sont ceux qui, soit par leur système naturel soit par les réformes qu’ils ont su faire à temps ont une économie résistante. Les pays qui ont su ne pas avoir, ou réduire, la bureaucratie qui alourdit, la fiscalité qui spolie, la haine sociale qui paralyse, seront plus réactifs, plus mobiles et finalement plus vite guéris.

Souvenons-nous qu’à la fin de la seconde guerre mondiale l’Allemagne s’est débarrassée de l’inflation dès 1948 et que la France l’a « trainée » au moins quarante ans, jusqu’en 1988, sans parler du déficit extérieur et de celui des finances publiques. Le même scenario s’est rejoué dans les années qui ont suivi la crise de 2008-2009. Certains pays ont su s’alléger des déficits budgétaires et des dépenses collectives mal gérées ainsi que du poids de la dette publique. Ne citons personne, c’est trop proche.

En France nous n’avons rien réformé et avons même ajouté des contraintes stupides comme les 35 heures. Nous souffrons toujours de rigidités et de l’incroyable et coûteuse inefficacité de l’action publique, dont la recension est à retrouver dans tous les rapports officiels, et dont le maintien obstiné est le seul programme commun de tous nos politiques depuis cinquante ans. Nous ne sommes pas les seuls et certains de nos voisins, aussi sympathiques qu’ils soient n’ont pas fait mieux…Maigre consolation et regardons plutôt du côté des meilleurs.

En Economie le court terme n’existe pas, et « tout n’est que conséquences ». Autrement dit, « il est trop tard pour prendre des mesures d’urgence » en matière économique : nous allons payer au prix fort l’absence de travail de fond en matière de réformes économiques. Au milieu de la faillite générale, il sera bien trop tard pour désigner des responsables et les sanctionner comme il se devrait.

LM : L’Etat français a-t-il les moyens de faire face à la cascade de faillites qui s’annoncent et à l’accroissement vertigineux du nombre de chômeurs ?

Professeur Pierre Dussol : Pour injecter de la confiance, il faut déjà inspirer confiance…

Il y a fort longtemps que l’Etat en France est déficitaire et endetté très au-delà du raisonnable. Il est question de 100% du Produit Intérieur Brut mais encore faut-il comprendre ce que cela veut dire. L’Etat doit à lui seul à ses prêteurs une année entière de ce que produit le pays alors que ces richesses ne lui appartiennent pas ! Il aurait fallu déjà ne pas en arriver là et par la suite, réduire les dépenses, les déficits et donc les dettes…

Qui plus est, ces dettes sont dues en partie à des déficits dans les dépenses de fonctionnement et très partiellement à des investissements…

Certains pays ont fait des réformes, mais pas tous : la France, l’Italie, l’Espagne sont trop endettés et aucune réforme qui irait dans le bon sens ne se dessine.

Pratiquement, cela veut dire qu’il n’existerait plus aucune marge de manœuvre si l’Etat devait être sollicité pour aider l’économie en période de crise : c’est au-dessus de ses forces.

Nous allons payer le prix des non réformes et de l’incompétence de nos dirigeants et largement aussi de leur électorat.

Une fois de plus, les plus aguerris, les plus forts, les plus compétents, s’en sortiront mieux. Or, on n’acquiert ces qualités par un travail de fond, de long terme, poursuivi avec persévérance …

Quant aux chômeurs, il y en a proportionnellement deux fois plus en France qu’en Allemagne, en Grande Bretagne et aux Etats Unis. Il faut le relier à la très grave insuffisance de notre enseignement. Cela ne se corrige pas en un jour !

Rassurons-nous, la Banque Centrale Européenne envisage de financer la crise et le redressement….

Pensez-vous que les pays « sérieux » accepteront de payer pour les pays mal gérés ?

LM : De nombreux hôtels ont déjà fermé leurs portes faute de clients et les compagnies d’aviation fonctionnent au ralenti : ces deux secteurs du tourisme et de l’aviation pourront-ils surmonter le chaos actuel ?

Professeur Pierre Dussol : Le secteur du transport aérien venait à peine de restaurer des marges d’exploitation convenables. Beaucoup de compagnies sont déjà fragiles et ont du mal à financer leurs flottes et rembourser leurs dettes. La conclusion s’impose : il y aura des faillites à commencer par les plus fragiles…

Pour le secteur touristique, c’est quasiment la même chose.

Le point commun à ces deux secteurs est que les clients peuvent très bien continuer à vivre en supprimant totalement les voyages et séjours lointains. Du jour au lendemain la clientèle peut disparaître. Ce même risque existe pour tous les produits dont on peut se passer sans risque vital : le Champagne en fait aussi partie.

Pour les produits « de base », la consommation continuera même si le niveau se réduit légèrement.

En veut-on une mesure récente ? Rappelons que l’INSEE dans sa dernière note de conjoncture (26 Mars 2020) estime la baisse globale de la consommation en France à 35% sur un mois, mais à 55% pour les services de transport et d’hôtellerie.

Une consolation : s’il y a une reprise économique, les transports et le tourisme repartiront peut-être quasi instantanément et en profiteront les entreprises qui auront survécu.

Qui sont-elles ? C’est un peu évident : celles qui ont des réserves financières grâce à leur bon niveau de marge antérieur, une bonne clientèle, une bonne motivation de leurs équipes et de bons dirigeants…

N’en est-il pas de même des Etats ?

LM : Pourra-t-on à votre avis profiter de cette crise sanitaire exceptionnelle pour repartir de zéro et inventer un modèle économique plus respectueux de l’homme et des nations ?

Professeur Pierre Dussol : Il serait un peu ambitieux voire prétentieux de se dire capable d’inventer un « nouveau monde » en repartant de zéro. En revanche, il est très possible de penser profiter des bouleversements actuels pour remettre en cause un certain nombre de dysfonctionnements avérés car parfaitement identifiés par d’incontestables autorités et surtout validés par de bonnes expériences dans certains pays.

Exemple le plus flagrant : le poids invraisemblable des dépenses publiques et des prélèvements fiscaux conséquents, en France (record mondial selon l’OCDE) est connu pour freiner les adaptations, d’autant que si le montant est scandaleux, l’esprit qui préside à son acceptation est encore pire : la croyance aveugle en la compétence infaillible de l’appareil d’Etat pour gérer les situations par des mesures bureaucratiques.

« L’Etat » n’est jamais composé que d’hommes en moyenne similaires aux autres quant à leurs compétences et à leur esprit de décision, mais fort différents quant à leurs responsabilités : ils ne sont aucunement punissables pour leurs erreurs, ni « récompensables » pour leurs exploits !

Un système de décision fondé sur l’absence d’évaluation des résultats réels et l’irresponsabilité totale des décideurs ne pourrait être tenable que par miracle !

Si le diagnostic est bien posé, on peut espérer une bonne thérapeutique, mais en est-on certain ?

Bien évidemment il y aura des remises en cause, mais seront-elles les bonnes ?

Le pouvoir politique en France nous répète à l’envi l’importance de l’Etat-Providence et celui qu’il s’attribue, de soutien et redresseur des entreprises. Le problème est que c’est la lourdeur de l’appareil d’Etat, fiscale et règlementaire, qui « plombe » littéralement notre pays et le prive de ses capacités de réaction… Quant au climat social fait d’irresponsabilité, de haine de la réussite et d’assistance, comment changera-t-il alors que l’on s’en accommode, voire que l’on s’en vante ?

« Respecter l’homme et les nations », oui, c’est bien évidemment un objectif noble.

Cependant « l’homme » en général, cela ne veut rien dire. Il faut respecter les hommes talentueux et responsables, ou plus exactement les comportements talentueux et responsables. Pour cela, il faut une culture de la responsabilité traduite dans des lois et règlements du pays entier. Une grande revue de nos législations devrait grandement y aider.

Ainsi expurgeons de nos textes tout ce qui pousse à l’irresponsabilité dans tous les domaines. Commençons par le début : les parents sont responsables des enfants qu’ils ont, de leur éducation, de leur instruction, de leur insertion dans la société.

N’employons plus le terme de « protection sociale » qui charrie avec lui des concepts d’irresponsabilité et d’assistance – présentée comme un droit – , mais parlons de « prévoyance personnelle et familiale » , ce sera déjà un progrès, certes à concrétiser par une autre organisation des assurances contre les risques de la vie.

Chacun est responsable de ses choix professionnels, et en assume les conséquences.

De même, pour tout ce qui relève de la délinquance, plus ou moins grave. Les victimes doivent être davantage considérées que les délinquants. Ceux-ci sont des hommes comme les autres, parfaitement capables de comprendre le risque de sanctions. Dire le contraire serait de la discrimination : horreur !

« Madame la Société » n’a pas à financer les erreurs individuelles ou les accidents de la vie : il existe pour cela des compagnies d’assurance. La « Société », incarnée par la législation doit en revanche rendre chacun responsable de ses actes.

Nous ne voulons pas dire qu’aucune aide ne soit possible aux victimes d’accidents de la vie, mais comme le disait le Président Clinton, « l’assistance doit être une seconde chance, pas un mode de vie ». C’est exactement notre opinion renforcée par l’observation que le « mode de vie » l’emporte trop souvent sur la « seconde chance ».

Un dernier mot pour la nécessité de supprimer un parfait moyen de stériliser les initiatives, les prises de risque et la réussite : la « redistribution » des revenus et des patrimoines par la violence fiscale. La redistribution n’a nullement lieu d’être si on la justifie par l’existence d’inégalités. Il est normal que celui qui réussit par sa compétence et son esprit de décision en retire les fruits. C’est ne pas respecter l’être humain que de prétendre le contraire : les talents, c’est la personne, le fruit des talents sont des revenus légitimes, et la propriété personnelle la suite des revenus. Toute mesure de spoliation est à proscrire car elle porte atteinte à l’homme lui-même. Voici où doit se situer le vrai humanisme.

Un monde correct serait éclairé par les trois principes suivants : responsabilité personnelle, respect de la compétence, sens de l’effort. Si vous inversez, vous trouverez ce qui explique notre difficulté à bien réagir : l’irresponsabilité érigée en système, la promotion des incapables, la paresse comme droit de l’homme, bref, le socialisme. Beaucoup de personnes qui se disent socialistes n’en ont probablement pas conscience ; il faut encourager leur évolution vers la lucidité.

LM : Compte tenu de l’accroissement faramineux des dépenses publiques pour colmater les brèches, pensez-vous que les Français risquent de voir leurs comptes d’épargne ou d’assurance-vie confisqués par l’Etat à brève échéance ?

Professeur Pierre Dussol : Cela est déjà arrivé, à Chypre par exemple au moment de la crise de 2008 et est en train de se passer au Liban.

En Argentine, aussi en 2001-2002 l’accès aux comptes des particuliers a été limité.

Dans ces trois cas, il n’a pas été envisagé de s’assurer que certains politiciens avaient alimenté des comptes pas très légaux à l’étranger et que cela pouvait expliquer en grande partie la « crise financière » du pays.

Ce type de mesure sera sans doute rendu moins douloureux politiquement par la fixation de seuils : les comptes bancaires ne seront touchés qu’à partir de 100 000€ par exemple ce qui épargnera la plus grande partie de la population.

Evidemment, l’ignorance est vertigineuse en matière économique et bien peu comprendront que c’est le principe de la spoliation privée pour compenser l’incompétence publique qui est mauvais, et non le seuil.

Quand l’impôt sur le revenu a été institué en 1917 son taux était très faible. De même, la CSG a commencé avec un taux plus faible qu’aujourd’hui. Non seulement le taux a augmenté, mais certains voudraient qu’il soit progressif !

Ce fut pareil pour les impôts sur les successions, dont, comme pour les impôts à prétention « redistributive », le principe est mauvais. L’impôt doit être la contribution aux frais généraux du pays, non un moyen de créer des distorsions économiques au détriment du talent, de la réussite et de la propriété.

LM : Peut-on craindre d’ores et déjà la création d’un « impôt solidarité sanitaire » d’un montant exorbitant à la sortie de la crise ?

Professeur Pierre Dussol : La chose est fort possible, si l’on relit la réponse à la question 5. Une variante serait un emprunt forcé ressemblant à l’Impôt sècheresse en 1976 : c’était un emprunt qui a été remboursé et non un vrai impôt malgré son nom, mais un prélèvement forcé en tout cas.

Le lecteur aura compris que le très beau mot de « solidarité » serait encore une fois détourné pour couvrir la compensation des dépenses publiques d’un secteur public qui ne remet pas en cause l’excès de ses dépenses précédentes dues à une inefficacité accumulée. Si la France avait le niveau de dépenses publiques de l’Allemagne, pays qui n’est pas sous administré que l’on sache et où il n’y a pas de « gilets jaunes » mécontents, ce serait dix points de PIB de moins, soit 240 milliards d’Euros – chiffre 2019. Voilà une bonne « réserve de productivité » qui n’a pas été exploitée et qui serait bien utile. Bref, on a gaspillé des ressources et maintenant il est bien tard !

LM : Le président de la République a évoqué la nécessité de s’adapter à une « économie de guerre » : de quoi s’agit-il en l’occurrence ?

Professeur Pierre Dussol : Il est toujours difficile d’interpréter les propos de M. Macron tant les principes qui les inspirent sont mal connus.

Il n’y a pas de guerre au sens militaire des conflits précédents ou actuels. En revanche, s’il s’agit de mobiliser le pays afin de gérer une urgence vitale, le terme de « guerre » peut convenir. N’oublions pas aussi la nécessité pour un Président élu de satisfaire aux canons de la communication politique.

Une partie de la population est mobilisée et risque sa vie au sens littéral – les soignants de toutes les catégories – et là aussi le terme de guerre n’est pas impropre.

Le fait que les laboratoires cherchent des armes pour combattre d’épidémie va dans le même sens.

Pour l’ensemble de la population, la nécessité d’adopter des comportements de survie, de se concentrer sur l’essentiel, de ne pas gaspiller, d’être discipliné face au danger commun, font bien penser à une guerre. Là aussi accordons que le mot peut convenir.

Malheureusement, pour conduire une guerre, il faut aussi des chefs de guerre à la hauteur des évènements et des dangers, et là, les doutes sont permis.

Souvenons-nous qu’à propos du terrorisme le même Président a dit d’un ton martial que nous étions en guerre. Quelle est la crédibilité de cette déclaration quand les terroristes sont chez nous dans les quartiers où ils vivent hors du droit républicain, protégés par leurs communautés « comme des poissons dans l’eau » et que ces communautés sont un vivier qui se remplit tous les jours ? N’insistons pas sur les « centres de formation » que sont certains établissements présentés comme des lieux de réunion uniquement religieux.

Si la lutte contre le virus est aussi molle et tardive que celle contre le terrorisme, nous pouvons être inquiets.

D’ailleurs les différents politiques – Président, Premier Ministre, Ministre de la santé, nouveau et ancien – qui se sont exprimés et ont expliqué leurs prévisions et leurs décisions ont donné une impression d’improvisation et de cacophonie assez pitoyables.

Préparer et faire la guerre, pourquoi pas, mais pas la guerre précédente.

LM : A votre avis, la déferlante de mesures de relance déployées par les banques centrales peut-elle suffire à réanimer l’expansion économique en Europe ? L’injection de sommes colossales dans l’économie française par les banques centrales peut-elle enrayer ou retarder le naufrage annoncé ? Une des solutions envisagées par les banques centrales consiste dans le rachat des dettes publiques des Etats européens : qu’en pensez-vous ?

Professeur Pierre Dussol : Bonnes questions. Il n’est pas absurde de prendre des mesures d’urgence pour faire cesser les symptômes les plus fâcheux d’une crise. Les médecins donnent souvent des calmants pour faire cesser la douleur. Ils savent bien que ce n’est pas suffisant et ils mettent en œuvre au plus vite le traitement de fond par des vrais remèdes.

Nous pouvons faire un parallèle avec la crise économique.

Le virus le plus dangereux dans le cas d’une crise économique est certainement le besoin de trésorerie. C’est par lui que vont se transmettre les désordres de la crise conduisant à la récession. Les clients achètent moins, les entreprises encaissent moins et auront du mal à assurer les salaires déjà à la fin du mois de mars. Que dire du mois d’avril ? Que dire aussi de recettes assises sur les dépenses des consommateurs comme la TVA ou la Taxe sur les produits énergétiques ?

Ces deux prélèvements ainsi que l’impôt sur les bénéfices des entreprises varient immédiatement en fonction de l’activité économique. Leur montant prévu par la loi des finances pour 2020 est au total de près de 190 milliards d’Euros soit plus de la moitié du total (TVA 126Milliards €, TICPE 15,5 Mds€, IS 48 Mds€). Si ces recettes baissent de 6% selon l’hypothèse d’un confinement de deux mois, cela représentera un manque à gagner de 6% de 190 milliards d’€, soit 11,4 Milliards.

Comme nous l’indique le document mensuel du Ministère des Comptes Publics paru le 3 Mars 2020, le déficit prévu cette année par la loi des finances votée fin 2019, était de 93 milliards d’€ . Il augmenterait donc de plus de 11 milliards d’€ soit de près de douze pour cent. Voilà au moins un chiffre en augmentation, mais pour un Etat au- delà des limites d’endettement, c’est beaucoup.

Ce détour par le budget de l’Etat est fait pour montrer que l’action des Banques Centrales peut se comprendre. L’Etat ne pourra agir seul avec ses caisses vides : cela n’inspire pas confiance.

Au contraire, les Banques Centrales peuvent donner une impression de pouvoir émettre de la monnaie presque infiniment. « Presque » tout de même.

C’est pour elles le moment d’agir en fournissant – ou en aidant l’Etat à fournir – le lubrifiant monétaire qui rassurera les acteurs économiques et ralentira ou stoppera la progression du virus des difficultés de trésorerie et des faillites.

Techniquement, cela prendra probablement la forme de rachats ou de garantie des dettes des Etats. Comme la Banque qui sera probablement sollicitée est la Banque Centrale Européenne, nous pouvons espérer une certaine mesure dans l’usage de cette « planche à billets » version contemporaine car son conseil des gouverneurs comporte des représentants des pays bien gérés qui équilibreront ceux qui le sont mal.

Autre argument, valable au moment de la reprise : il faudra alimenter les fonds de roulement des entreprises et là aussi un financement temporaire mais abondant sera bienvenu.

Répétons-le, l’alimentation des trésoreries, même au prix d’une émission monétaire importante, est un moyen de stopper la propagation de la crise. Il ne faut pas oublier cependant que, comme un antidouleur qui permet un traitement pas la suite, ceci n’est qu’un début. Il faudra ensuite revenir aux remèdes fondamentaux : remise à l’honneur de l’innovation et de l’esprit d’entreprise, respect du talent et de la propriété privée, modération des prélèvements fiscaux, ordre public et stabilité législative….

La liste est longue mais connue. Il reste à ce que nos « chefs de guerre » deviennent d’efficaces garants d’une vie économique saine en temps de paix.

Cela suffira-t-il à faire « repartir » des Economies bien malades ? Rien n’est certain à cet égard car cela dépend aussi des remèdes « fondamentaux » qui doivent suivre les mesures de première urgence.

A cet égard un très mauvais signal est donné par l’intention prêtée au Ministre des Finances français d’interdire la distribution de dividendes aux entreprises qui demandent l’aide de l’Etat. Pourquoi aussi ne pas interdire la distribution de salaires ? Les dividendes rémunèrent une fonction économique que seuls les marxistes ne reconnaissent pas quand les actionnaires sont privés. Monsieur Bruno Le Maire serait-il aussi ignorant de l’Economie que les marxistes ? En matière de mesures de redressement, cela commence mal.

Il serait infiniment plus pertinent de donner de la confiance aux acteurs économiques en leur montrant le chemin du redressement. A cet égard l’annonce des réformes que l’on ne fait jamais ne suffit pas.

A suivre…