Si le public connaît bien ce nom des « Goncourt » par le prix littéraire attribué chaque automne (il y a quelques jours à Mohamed Mbougar Sarr pour « La plus secrète mémoire des hommes ») par l’Académie du même nom et voulue par Edmond de Goncourt, moins nombreux sont ceux qui connaissent leurs œuvres, et moins nombreux encore ceux qui connaissent leur vie.

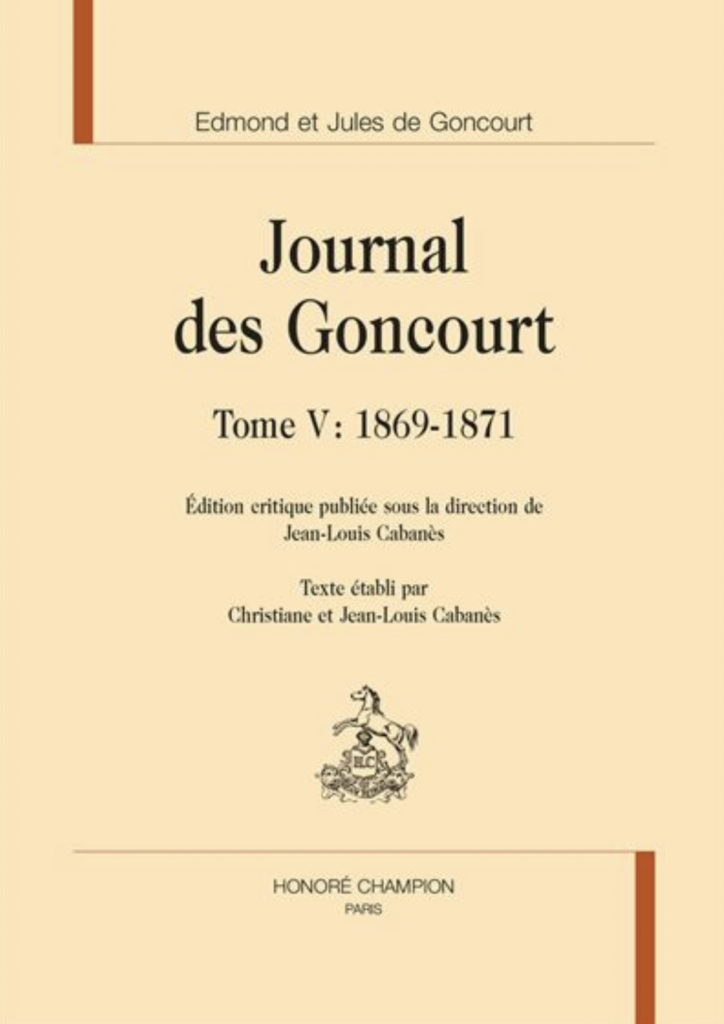

Leur « Journal », rédigé à quatre mains, puis à deux après la mort de Jules en 1870, est une peinture vivante de la vie littéraire et historique du XIXème siècle. A qui veut approcher cette époque charnière, passage entre le monde « traditionnel » et le monde moderne, il offre un point de vue complet. Mais puisque ce Journal est sans doute encore plus impressionnant que « la Recherche du temps perdu » de Proust, pour ne citer qu’une de ces sommes littéraires, les lecteurs peuvent déjà s’intéresser à une tranche d’années relativement courte, mais particulièrement intéressante et dense : le tome V du Journal, réédité récemment par les éditions Honoré Champion, nous livre la perception des années 1869-1871.

« L’esprit Goncourt »

Edmond est né en 1822, sous Louis XVIII ; Jules, de huit ans son cadet, mourra à la fin du siècle, en 1896. Le tome V de leur Journal est particulièrement important, puisque 1869 est la dernière année de collaboration d’Edmond à l’ouvrage ; ce dernier décède en 1870, laissant Jules transcrire son chagrin au fil des pages. Ces « drôles de frères » ont toujours connu une forme d’amitié fusionnelle, et sont tous deux d’une sensibilité extrême (une tendance bien à la mode du siècle). Ils n’écrivent pas pour gagner leur vie, et sont d’ailleurs bien trop « aristocrates » pour cela, ce qui leur donne une liberté appréciable. Si l’on doit retenir quelque chose des frères, c’est bien cet « esprit Goncourt », cynique, voire cruel, qui décortique la vie littéraire de l’époque, les défauts et les manies de la société bourgeoise mondaine qu’ils côtoient.

1870, l’année de la déchirure

1870 est l’année de la déchirure, avec la mort de Jules. La douleur d’Edmond est immense : dans le journal, elle est notamment rendue par des pointillés-ellipses. La réédition des éditions Honoré Champion, dirigée par Jean-Louis Cabanès, a choisi très justement de les conserver. Ce dernier, qui a d’ailleurs pu consulter directement le manuscrit original, y voit la matérialisation d’une « écriture de la douleur ».

Il faut dire qu’Edmond a grand mal à se persuader du départ de son frère : « L’idée de sa mort, par moments, s’absente de ma pensée. Ce soir, en lisant un article du « Parisien », qui nous attaque au point de vue religieux, je me suis surpris à dire en mon par-dedans : « Tiens, je le raconterai à Jules. » »

Edmond arpente Paris

N’oublions pas, en ces années-là, la situation politique de la France. Edmond trouve dans le rendu des événements une forme de divertissement pascalien pour tromper son chagrin. Le 4 septembre 1870 est déclarée la République, le 25 novembre la fermeture des portes de Paris, le 28 janvier 1871 l’Armistice est signé avec le roi de Prusse ; les tentatives révolutionnaires et la Commune donnent également un rythme accéléré à la vie de la capitale.

Edmond arpente Paris : il observe, écoute, grimpe dans les omnibus, marche, saisit des bribes de conversations. Le journal de 1870-1871 a donc le véritable intérêt d’un documentaire d’histoire, d’ailleurs vue au travers des yeux d’un bourgeois. Les scènes y apparaissent comme des tableaux vivants ; la peinture étant d’ailleurs la vocation première de nos deux frères. La curiosité d’Edmond en fait la saveur.

Les riches heures du Journal

Si les œuvres des frères Goncourt n’arrivent pas vraiment à séduire le public de leur époque (leur roman « Germinie Lacerteux » par exemple, se révèle une catastrophe : tiré à plus de 1 000 exemplaires, il n’est vendu péniblement qu’à 300), elles ne sont pas complètement oubliées, et de belles rééditions comme celles des éditions Champion en témoignent. Pour Jean-Louis Cabanès, « Les années 1870-1871 font à coup sûr partie des riches heures du Journal ».

Le Journal est resté pendant des décennies un objet de tensions ; Edmond commence à le publier dès 1887, en version expurgée. Cela suscite pourtant la haine et la colère de nombreux écrivains, qui s’y voyaient ridiculisés ou attaqués. La première édition complète date seulement de 1956. C’est ce qu’on appelle avoir une plume acérée…

Jeanne RIVIERE

« Journal des Goncourt », tome V : 1869-1871 ; éditions Honoré Champion ; édition critique publiée sous la direction de Jean-Louis Cabanès ; texte établi par Christiane et Jean-Louis Cabanès.