« La perversion de la démocratie commence toujours par la fraude des mots », a dit Platon. Il avait diablement raison. Confucius aurait dit, lui aussi, que pour remettre de l’ordre dans le pays, il fallait écrire un dictionnaire définissant clairement le sens des mots. Un économiste de renom qui prétendrait aujourd’hui vulgariser la science économique en se fondant sur les critères de la « novlangue » ou du « néo-parler » pressentis par Orwell trahirait sa mission pédagogique et ne ferait qu’embrouiller les esprits.

> A voir aussi : « A vrai dire », la chronique éco de Pierre Dussol : Clivant / « Libérez Guilliver ! » / Déficit

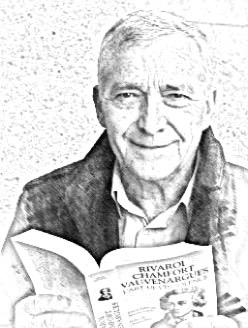

Pierre Dussol, professeur d’économie honoraire à Aix-Marseille-Université, a compris depuis belle lurette les méfaits de la torsion des mots sur la désorientation et le vide des esprits. En véritable « redresseur de tors », il a décidé de reprendre les définitions de base qui permettent de mieux décrypter les habillages et autres artifices du politiquement correct.

Pierre Dussol est en train d’achever pour son plaisir et le nôtre un ouvrage roboratif dans lequel il se livre à un décodage de définitions économiques plus proches de la vérité que celles qu’on pilonne dans les médias pour les rendre vraisemblables. Il ajoute à la pertinence du verbe les sarcasmes de la gaîté.

Son livre-dictionnaire est promis à un certain retentissement car Dussol opère comme un chirurgien avec une plume-scalpel qui martyrise en souriant les vassaux de la pensée économique obligatoire.

Cette œuvre salutaire a le mérite de restituer aux mots leur sens initial sans le moindre travestissement idéologique. Pierre Dussol, professeur agrégé d’économie, a accepté d’en livrer certains extraits en exclusivité au Méridional au fil d’une chronique hebdomadaire intitulée : « A vrai dire ».

José D’Arrigo

Voici trois mots, suivant ceux de la semaine dernière. D’autres suivront régulièrement. Vos commentaires et suggestions sont évidemment les bienvenus.

AVACHISSEMENT

Les politiques d’avachissement sont-elles logiques ?

Les taux de réussite au baccalauréat : croissance du taux de succès par le laxisme sur les notations, et augmentation ensuite du taux d’échec dans l’Université. Quelle honte de donner de vains espoirs à ces jeunes gens qui ensuite « tomberont de haut » en se faisant coller aux examens des Facultés !

Pour assurer la continuité, les diplômes universitaires valent souvent bien peu de chose sur le marché du travail : les bons diplômes sont réprimés car trop élitistes ! Plus sournoisement, on rabaisse le niveau en incluant des « minorités défavorisées » grâce aux quotas réservés à celles-ci sans qu’elles aient satisfait aux niveau des concours et on l’appelle « discrimination positive » .

> A voir aussi : « A vrai dire », la chronique éco de Pierre Dussol : Complexité / Progressivité / Collectivisme

Est-ce voulu pour produire des générations de déclassés, mécontents qui deviendront des révolutionnaires ? Les socialistes, si on y réfléchit bien, n’auraient pas beaucoup d’électeurs si les enfants faisaient de bonnes études, pouvaient ensuite librement travailler investir et entreprendre et acquérir un logement agréable dans des quartiers verdoyants aérés et sûrs, pour finir avec une pension de retraite décente et un patrimoine librement transmis à leurs enfants…. Toutes ces politiques d’avachissement sont donc logiques selon une certaine façon de voir.

RENTABILITE… ou pertes ?

Traditionnellement opposée à l’emploi… surtout s’il s’agit de rentabilité « à court terme ». Les exigences de la rentabilité dont sont légitimement porteurs ceux qui ont investi sont souvent très mal comprises par les salariés et le grand public. Si, de plus, certains dirigeants qui ne sont pas des investisseurs à long terme à capitaux et risques personnels, mais des salariés de haut niveau, agissent tardivement et avec brutalité, cela accrédite le sentiment que les intérêts des salariés et des actionnaires sont opposés. Les marxistes, qui fondent leur commerce idéologique sur l’exacerbation des oppositions diraient « les intérêts des capitalistes sont dialectiquement opposés à ceux du prolétariat ».

> A voir aussi : « A vrai dire », la chronique éco de Pierre Dussol : Fraude / Chômage / Relance

Le fait incontournable est qu’il est impossible dans quelque système que ce soit, de produire durablement à perte des produits qui ne se vendraient pas. Ceci dépasse les clivages actionnaires-salariés.

Trouvera-t-on des épargnants qui ne veulent aucune rémunération de leur épargne ? Demandons aux « prolétaires » si un intérêt nul les incitera à placer leur argent sans aucune rentabilité. Si tel est le cas, aucun problème pour investir sans profit, produire à perte et ne pas payer les salariés non plus ! A voir le budget de l’Etat, lui peut s’y amuser. Pas nous !

[A suivre : « L’Etat c’est toi ! »]

TAXATION /MOTIVATION

Une petite anecdote pour fêter le vote du 48ème budget (consécutif) de l’Etat en déficit.

Devant le monument à un vin disparu, dans le village de Ceyreste, en Provence, on lit ceci : « En plaçant à l’entrée de notre Commune ce MUID, nous avons voulu marquer le souvenir du fameux « VIN DE MUSCATEL » dont les plants furent introduits en Provence par notre ROI RENE. Ceyreste qui en était producteur conserve le nom d’un quartier où l’on élevait ce vin depuis 1461 « LA MUSCATELLE ». Malheureusement cet excellent vin fut abandonné au début du XVIIIème siècle à cause des frais qu’il occasionnait pour la Commune. Il fallait l’offrir en toutes occasions aux puissants du royaume et en particulier au Roi. » C’est signé : La Municipalité.

> A voir aussi : « A vrai dire », la chronique éco de Pierre Dussol : Comptable / Relocalisations / Rétribution

Faut-il encore de grandes théories et des courbes subtiles pour comprendre que tout prélèvement est décourageant, au point comme ici de faire disparaître toute activité productive et donc en même temps, l’impôt ? Quand on dit que « trop d’impôt tue l’impôt », il s’agit bien de cela.