Le contrôleur général Grégory Allione est président de la Fédération nationale des pompiers de France et directeur du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Le Méridional lui pose quelques questions sur le vaste sujet de la sécurité civile, pas assez abordé en cette période électorale, et pourtant essentiel pour le pays.

Le Méridional : Contrôleur général Allione, la question va sans doute vous sembler étonnante, mais la réponse n’est pas si évidente pour beaucoup de nos concitoyens : comment définir la sécurité civile ?

Grégory Allione : Je parle plutôt de protection civile. La protection civile inclut d’abord le citoyen, le premier acteur de sa protection, avec l’apprentissage des gestes et comportements qui sauvent, à l’école et dans le milieu professionnel. Aujourd’hui, ces dispositifs sont d’ailleurs très peu développés en France.

La protection civile passe aussi par le tissu des associations agréées, dont le rôle est très important, en particulier lors des crises et de ce qu’on appelle « le retour à la vie normale ». Elles informent et forment aussi les populations.

Les sapeurs-pompiers, au nombre de 250 000 – dont 198 000 volontaires – font également partie de la protection civile, pour une réponse à l’urgence du quotidien comme à une situation de crise.

L’Etat et les collectivités ont leur rôle à jouer, puisqu’ils ont la charge du budget alloué (casernes, matériel, subventions…)

Ce qu’il faut souligner, c’est que la protection civile prend une place de plus en plus importante dans le quotidien des Français, puisque l’on est de plus en plus soumis à des événements indésirables, liés à l’activité économique, humaine etc. Tout cela amène à conclure que la protection civile est un sujet politique extrêmement important.

L.M : Y’a-t-il eu des évolutions majeures dans l’approche de la sécurité civile en France, au cours des dernières décennies ?

G.A : Il y en a eu, mais pas suffisamment. Le 25 novembre 2021 a été signée une loi visant à consolider le modèle de sécurité civile et à favoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, qui permet de voir un peu plus loin.

la protection civile prend une place de plus en plus importante dans le quotidien des français

Mais la protection civile n’est pas encore dans l’ADN de notre société. Un cas comme celui de février 2019, où dix personnes décèdent dans un bâtiment d’habitation dans le 16ème arrondissement de Paris, ce n’est pas acceptable : dans la capitale française même, on ne sait pas se prémunir contre un accident qui aurait pu être évité… L’objectif est que les sapeurs-pompiers interviennent beaucoup moins, grâce à la responsabilité des populations.

L.M : Selon vous, la France pourrait-elle s’inspirer d’autres modèles de sécurité civile, en Europe ou ailleurs ?

G.A : Plusieurs modèles sont en effet performants. A propos des numéros d’appels d’urgence par exemple. La France conserve un système qui est, de notre point de vue, archaïque, parce qu’il n’introduit pas l’interservice ; il reste inspiré des raisonnements des années 1980.

la protection civile n’est pas encore dans l’adn de notre société

Certains pays européens ont aussi créé un ministère de la protection civile et de gestion des crises. La Grèce est le dernier en date : après les drames de l’été dernier [des incendies dramatiques, ndlr], le pays a décidé à raison de mener une véritable politique publique d’information.

L.M : Pensez-vous qu’il serait intéressant de renforcer la collaboration européenne autour de la sécurité civile ?

G.A : C’est une évidence. Les moyens locaux et nationaux ne suffisent souvent pas. Les crises n’ont plus de limite géographique, de la même façon qu’un incendie n’est pas stoppé par une frontière. L’amplitude des événements fait qu’aujourd’hui, il est intéressant de mener un travail de front, grâce à une mutualisation des moyens.

L.M : Quelles mises en œuvre demandez-vous en priorité pour le prochain quinquennat ?

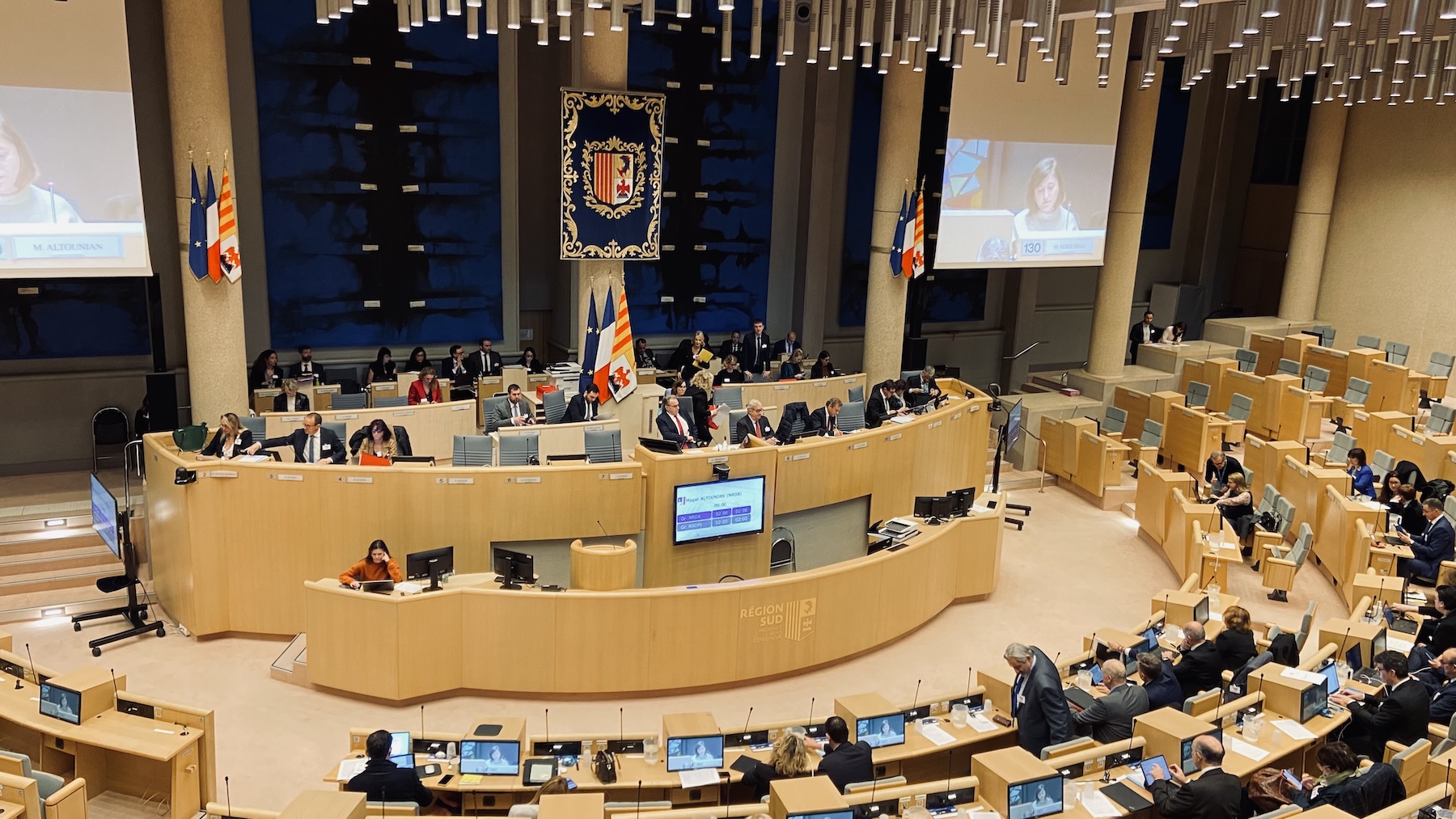

G.A : En premier lieu, il faut porter la protection civile au sein du prochain gouvernement. Les deux candidats en lice pour le second tour, lors du grand oral de la sécurité civile le 10 mars dernier, en ont parlé. Ils sont disposés à aller dans ce sens. Quel que soit le résultat des urnes, le sujet de la protection civile n’a jamais été aussi décisif.

Propos recueillis par Jeanne RIVIERE