Et si la danse pouvait devenir une arme contre le cancer ? À Marseille, Mélanie Paolettoni, danseuse et chorégraphe, réinvente son art pour accompagner les patients dans un parcours de résilience unique. Un projet audacieux, mêlant bien-être physique et mental, qu’elle développe dans plusieurs hôpitaux de la région.

De la scène internationale aux salles d’hôpitaux, Mélanie Paolettoni a trouvé un nouveau sens à la danse. À travers ses cours adaptés aux patients atteints de cancer, qu’ils soient enfants ou adultes, elle aide les corps abîmés à retrouver équilibre et force, et les esprits fatigués à se relever.

Professeure de danse diplômée et pionnière de la danse-thérapie en région marseillaise, Mélanie défend une conviction forte : la danse, bien plus qu’un simple loisir, est un outil puissant de reconstruction. « C’est un langage du corps qui dépasse les mots, un espace de liberté pour celles et ceux que la maladie a enfermés dans leur souffrance. »

Si Mélanie Paolettoni mène la danse, chaque geste est pensé pour répondre à un besoin, pour s’adapter aux limites imposées par la maladie. « J’ai dû tout repenser », confie celle que rien ne prédestinait à relever un tel défi.

Une créatrice dans l’âme

Danseuse professionnelle dès 16 ans, Mélanie a traversé l’Atlantique, écumé les scènes, construit des chorégraphies avec la précision d’une horlogère. « J’ai tout vécu, sauf le mainstream, je n’ai jamais voulu danser derrière des stars. Ce n’est pas mon truc. Moi, je suis une créatrice », dit-elle, avec humilité.

Et puis, il y a quelques années, une proposition vient bouleverser son parcours. Laetitia Padovani, son ancienne élève devenue chef de service en oncologie à la Timone, lui propose un défi : créer des cours de danse adaptés aux enfants atteints de cancer. Mélanie hésite, puis fonce.

C’est cette approche qui l’a poussée à reprendre ses études. « Pour pouvoir accompagner les patient(es), il fallait que je maîtrise les enjeux médicaux. » Elle repasse son bac, s’inscrit en fac de sport et cancer à Poitiers, réapprend tout « pour reconstruire quelque chose de nouveau, en lien avec la maladie. »

Un espace pour respirer

Plus question de chorégraphies spectaculaires ou de scènes prestigieuses. Depuis septembre, loin des blouses blanches, elle offre aux patients une bulle de répit. L’espace dédié de la Timone accueille des adultes à raison de trois fois par semaine et des enfants sur le même rythme. Et à leur rythme !

Dans ses cours, chaque mouvement est pensé, ajusté « pour offrir un vrai cours de danse. » Certaines peinent à lever les bras, d’autres hésitent à poser les pieds à plat. Avec les patientes atteintes de cancer du sein, Mélanie cible particulièrement l’équilibre et le renforcement musculaire. « Les traitements les affaiblissent, surtout les muscles profonds, l’intérieur des cuisses, la posture. Mais petit à petit, elles retrouvent leur centre de gravité, elles se redressent. Elles se reconnectent à leur corps. »

Certes, les traitements ont laissé leurs marques : cicatrices, fatigue, douleurs. Mais chaque cours, elles sont danseuses. Pas malades, pas patientes. Juste des femmes qui apprennent à retrouver leur corps, leur équilibre, leur souffle.

Danser pour se relever

Ce qui a commencé à la Timone s’étend aujourd’hui. Mélanie donne des cours à Saint-Joseph et, dès janvier 2025, franchira une nouvelle étape en lançant des cours adaptés au sein du service d’oncologie du Centre Hospitalier du Pays d’Aix, en partenariat avec la Ligue contre le cancer.

Mais pour elle, rien ne vaut la magie de ces groupes où beaucoup de choses se jouent et se nouent. « Elles se soutiennent entre elles, s’organisent en groupes WhatsApp, s’échangent des chorégraphies, des astuces. Elles reconstruisent une communauté. »

Son ambition est claire : démocratiser la danse-thérapie et faire reconnaître son rôle fondamental dans le bien-être des patients atteints de cancer.

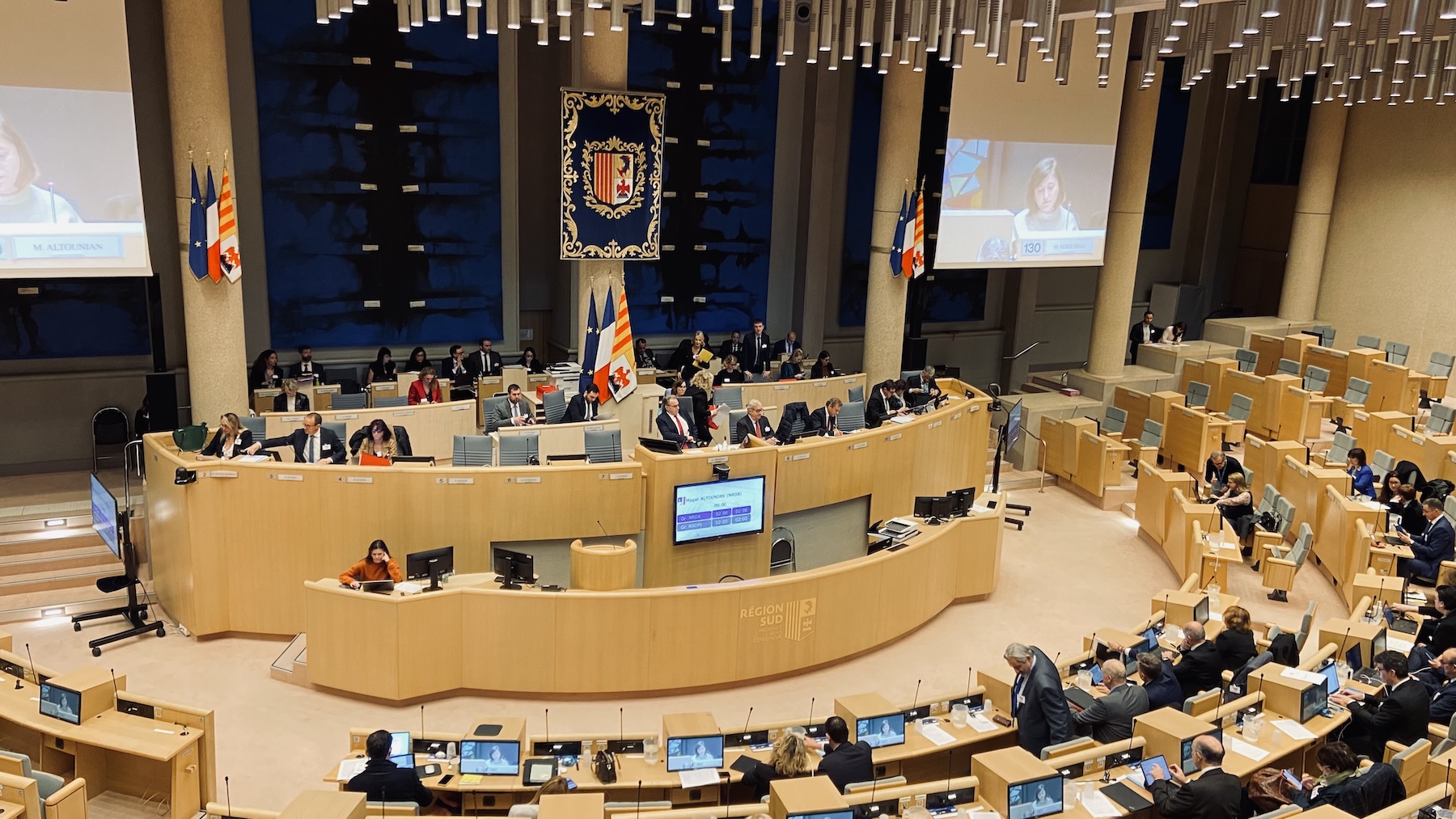

Ce 17 décembre, à la Cité Fab, Mélanie proposera une performance avec ses danseuses, à l’occasion d’une soirée organisée par l’association CanCoon, où se mêleront témoignages, discussions sur la reprise d’activité après un cancer et démonstrations artistiques. Elle y présentera une chorégraphie courte, mais qui dira tout de son travail : la résilience, la force et l’espoir face à la maladie.

Narjasse KERBOUA

Plus d’infos sur la 2ème Table Ronde Cancoon, le 17 décembre, à la Cité Fab Marseille, ici