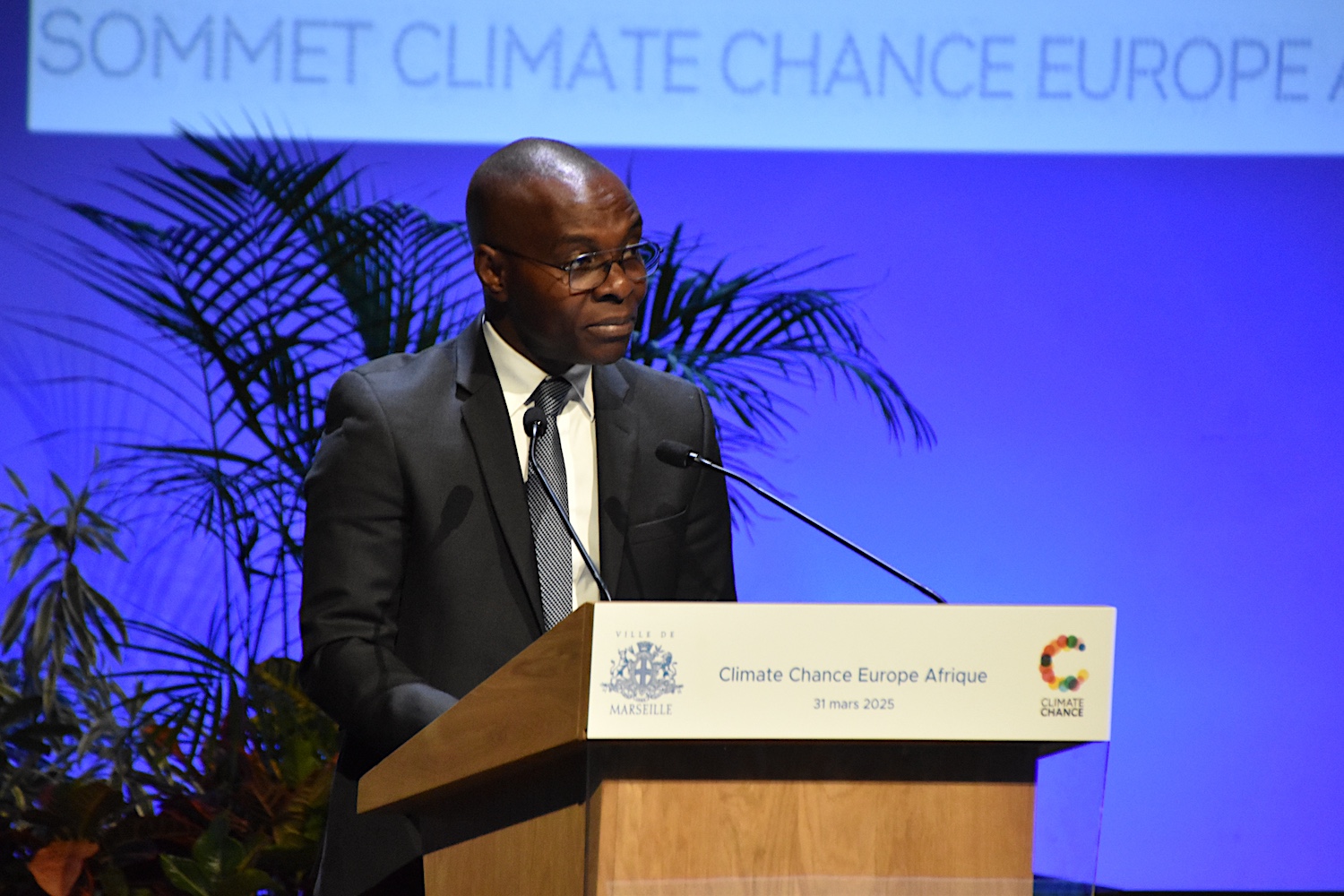

Présent à Marseille pour le sommet Climate Chance, Thani Mohamed Soilihi, ministre délégué à la Francophonie a défendu une réforme du financement climatique mondial. Taxation des pollueurs, rôle des diasporas, coopération avec les collectivitéS… il détaille pour Le Méridional les leviers à activer pour rendre la transition plus juste et revient sur la tenue du sommet « Ancrages » prévu à Marseille le 16 avril.

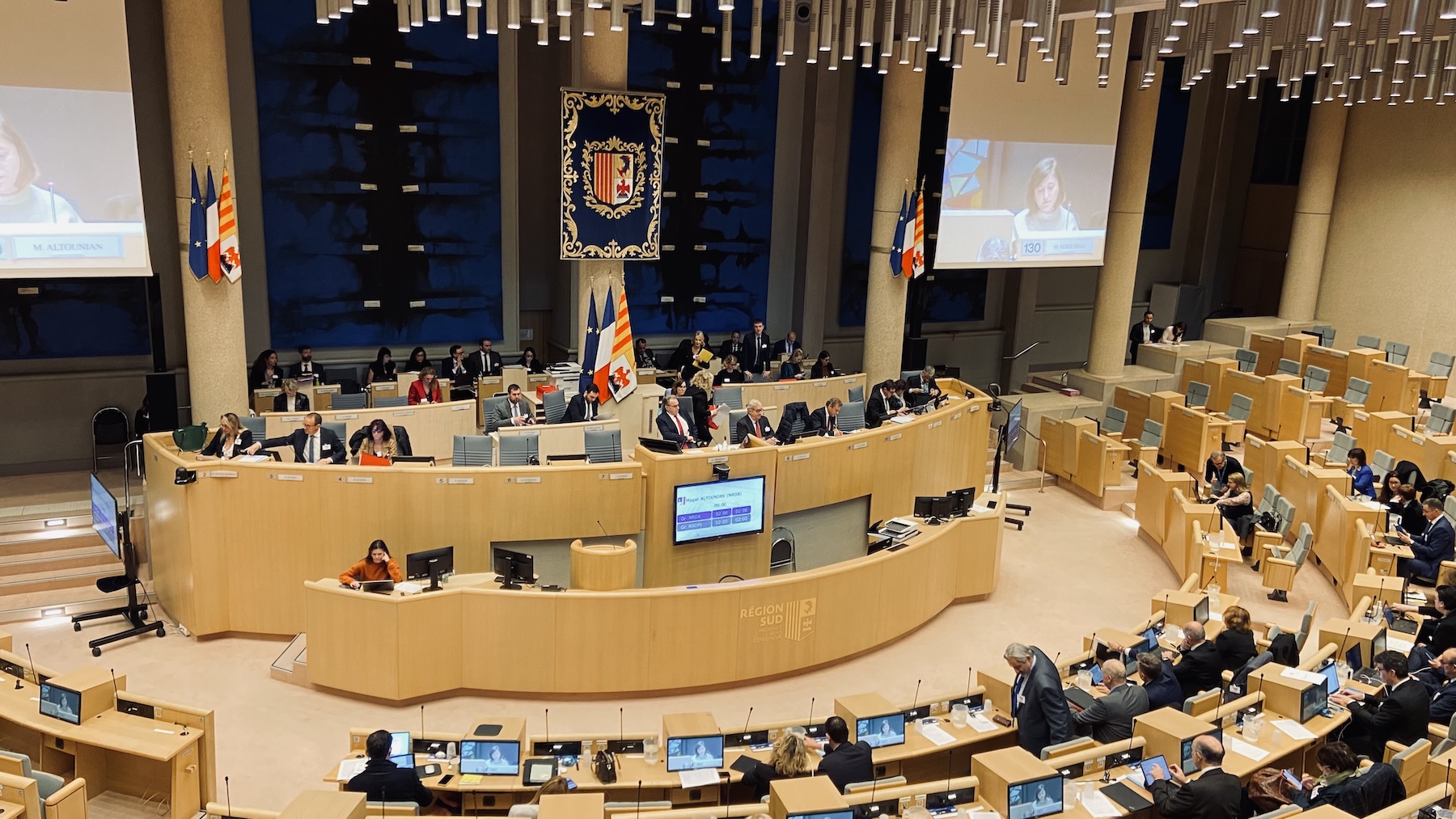

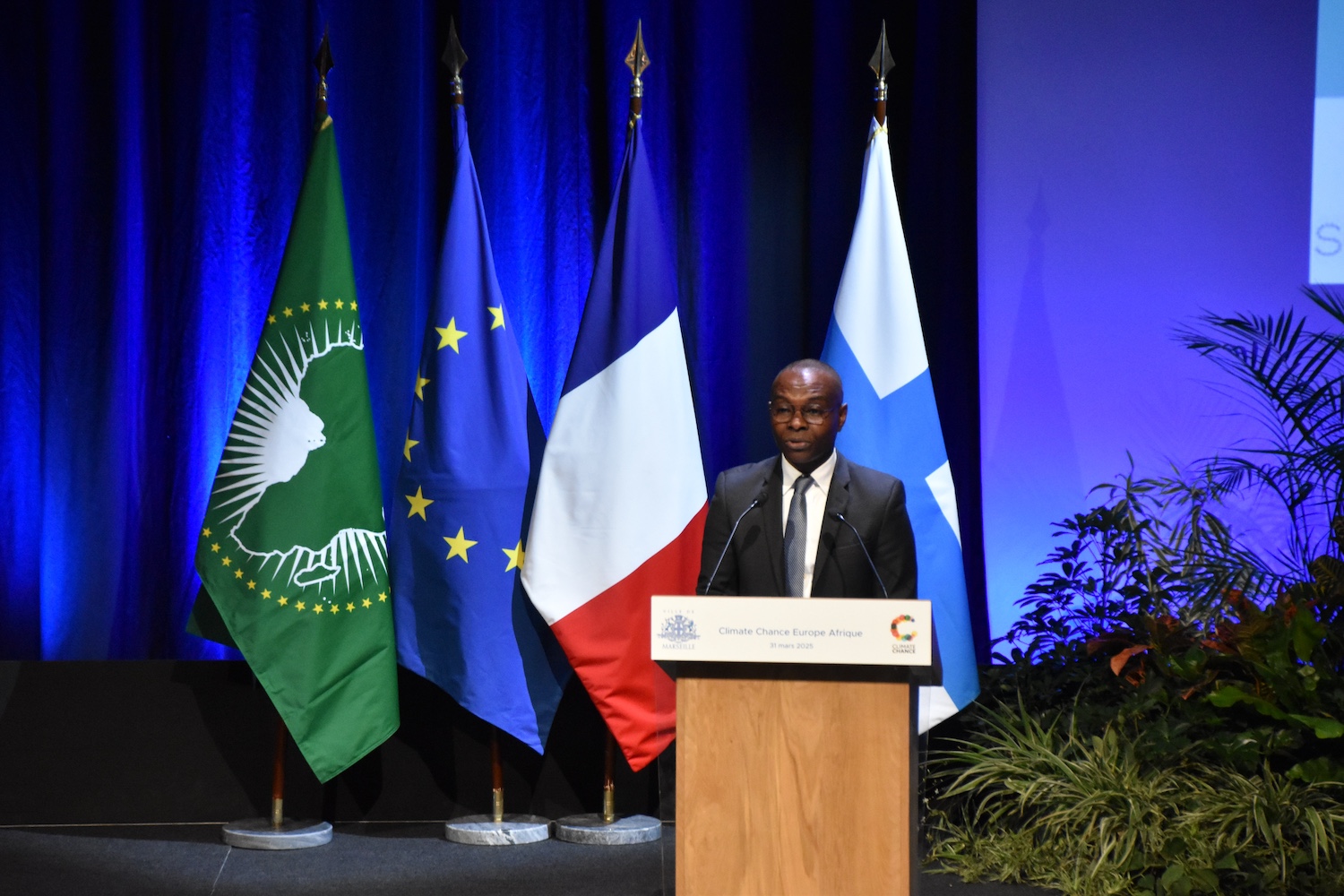

« Marseille, ville millénaire, pont entre les continents et les cultures… et ville de football bien évidemment. Vive l’OM ! » Thani Mohamed Soilihi a donné le ton. Invité à s’exprimer lors de la cérémonie d’ouverture du sommet Climate Chance, le ministre délégué chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux a livré un discours, mêlant attachement personnel à la cité phocéenne – « une ville où je me sens toujours le bienvenu » – et appel à une réponse globale face à l’urgence climatique. Originaire de Mayotte, récemment frappée par le cyclone Gamane, il a rappelé les conséquences concrètes du dérèglement climatique en Afrique et dans les territoires ultramarins.

Dans son allocution, il a souligné le rôle des collectivités dans les coopérations internationales (avec Dakar, les Comores ou encore le Maroc), a appelé à la ratification du traité de protection de la haute mer, et a salué l’action de l’AFD dans les pays les plus exposés.

Ce déplacement marseillais avait aussi valeur de soutien politique à l’agence, régulièrement ciblée par les attaques de l’extrême droite. En marge de l’événement, Thani Mohamed Soilihi a accordé au Méridional un entretien sur les limites de l’action publique, les pistes pour réformer le financement de la transition, et la tenue à Marseille, en avril, du forum « Ancrages », dédié aux échanges entre la société civile et les diasporas africaines.

Les discours sur le climat s’enchaînent depuis des décennies. À quoi bon encore un sommet ?

Il faut en finir avec cette idée selon laquelle les discours seraient inutiles. Ce n’est pas comme si tout le monde était convaincu, loin de là. On assiste même à des reculs, y compris dans des pays majeurs comme les États-Unis. Continuer à parler du climat, c’est encore nécessaire. Mais il faut le faire autrement : de manière plus pragmatique, avec des ONG, des élus, des experts, des citoyens. Et surtout, en associant pleinement les pays africains. Il ne s’agit pas d’imposer les choses.

Quelles pistes concrètes explorez-vous actuellement ?

Il faut aider ceux qui ont moins de marge de manœuvre à agir. C’est tout l’enjeu du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète, porté par le président de la République. L’objectif est de proposer, d’ici au sommet de Séville en juin 2025, des solutions pour changer l’architecture financière du financement de l’aide au développement en général, mais des partenariats du climat en particulier. On travaille par exemple sur la taxation des plus gros pollueurs mondiaux – ce mécanisme n’existe pas encore à l’échelle planétaire – et sur la mobilisation de l’épargne des diasporas. Ce sont des sujets abordés lors de récentes réunions internationales, notamment en Afrique du Sud.

Cela suppose de mobiliser de nouveaux moyens financiers. Peut-on espérer un amorçage concret ?

Oui, et on l’a vu très récemment avec le sommet mondial sur la nutrition qui s’est tenu à Paris. Il a permis d’engager 28 milliards de dollars pour lutter contre la malnutrition, battant le précédent record de Tokyo… sans la participation des États-Unis. Ce type de sommet peut produire du concret, c’est ce que nous visons aussi sur le climat. Il faut des engagements, mais aussi de nouveaux leviers : taxes internationales, partenariats publics-privés, financements innovants.

Mais une taxe mondiale sur les grands groupes pollueurs est-elle réellement applicable ?

C’est comme ça que je conçois la politique : ça ne sert à rien de parler de choses que nous ne sommes pas en mesure de réaliser. Et si j’en parle, c’est parce que j’y crois. C’est peut-être la déformation professionnelle de l’avocat, mais je pense qu’il faudra le faire. Et si ça ne fonctionne pas du premier coup, il faudra recommencer, avec d’autres arguments, d’autres moyens.

Mais la France elle-même a réduit temporairement son aide au développement. Est-ce tenable ?

Je comprends que cela suscite des critiques, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Depuis 2017, nous avons doublé notre aide publique au développement. Certes, avec la situation budgétaire actuelle, tous les ministères ont été mis à contribution – y compris le nôtre. L’épisode de la note US7 (circulaire budgétaire de Bercy demandant à chaque ministère de proposer des économies pour 2024, dans un contexte de tension sur les finances publiques, ndlr) a conduit à des réajustements, mais cela ne remet pas en cause notre engagement. Nous devons faire plus avec moins, temporairement.

Concrètement, à combien s’élève aujourd’hui l’aide publique au développement ?

Le total est d’environ 13 milliards d’euros. La moitié passe par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, notamment via l’Agence française de développement (AFD). Et il faut souligner que 85% de l’activité de l’AFD repose sur des prêts levés sur les marchés, et non sur de l’argent public pris dans la poche des Français, contrairement à ce que certains insinuent. Les dons, eux, représentent environ 15 % de l’ensemble. Et ces dons ne sont pas distribués au hasard : la France assume de consacrer cette part à des projets qui favorisent l’égalité entre les femmes et les hommes, l’éducation des filles ou encore le soutien aux pays les plus en difficulté.

Et ces financements bénéficient aussi aux entreprises françaises ?

Environ 75% des projets portés par l’AFD bénéficient directement ou indirectement à des entreprises françaises. J’étais récemment au Cameroun, sur un chantier de barrage cofinancé par l’AFD et mis en œuvre par EDF. Ce projet va permettre d’alimenter 30% du pays en électricité et de créer 23 000 emplois. C’est du gagnant-gagnant. L’aide au développement, ce n’est pas de l’argent jeté par les fenêtres. C’est un investissement dans notre avenir commun.

La France reste-t-elle crédible dans sa trajectoire climatique ?

Oui, et je pense qu’on ne le dit pas assez. La France a réduit ses émissions de gaz à effet de serre deux années de suite, au-delà des prévisions. Est-ce suffisant ? Non. Peut-on faire mieux ? Bien sûr. Mais on ne part pas de zéro. Et la convocation d’une conférence écologique nationale, même si cela peut sembler redondant, reste nécessaire pour rassembler tous les acteurs autour de la table.

Parlez-nous de la tenue du forum “Ancrages” à Marseille au mois d’avril. De quoi s’agit-il ?

C’est une rencontre prévue le 16 avril à Marseille, entre les diasporas africaines, des représentants de la société civile et les institutions. La précédente édition avait eu lieu à Lille. Marseille est un territoire symbolique, un trait d’union entre l’Europe et l’Afrique, une ville laboratoire d’initiatives qui peuvent essaimer ailleurs. L’objectif est de retisser du lien, de créer un espace d’échange sur les enjeux d’engagement, d’entrepreneuriat, de coopération. C’est aussi une manière de montrer que les solutions viennent parfois du terrain.

Propos recueillis par Narjasse Kerboua