Tandis que lâEurope cherche à sâÃĐmanciper de ses dÃĐpendances stratÃĐgiques, la rÃĐgion Sud sâaffirme comme lâun des bastions industriels de lâÃĐconomie de dÃĐfense. Du ciel de Marignane aux fonds marins de La Londe-les-Maures, elle entend jouer un rÃīle moteur dans le rÃĐarmement europÃĐen.

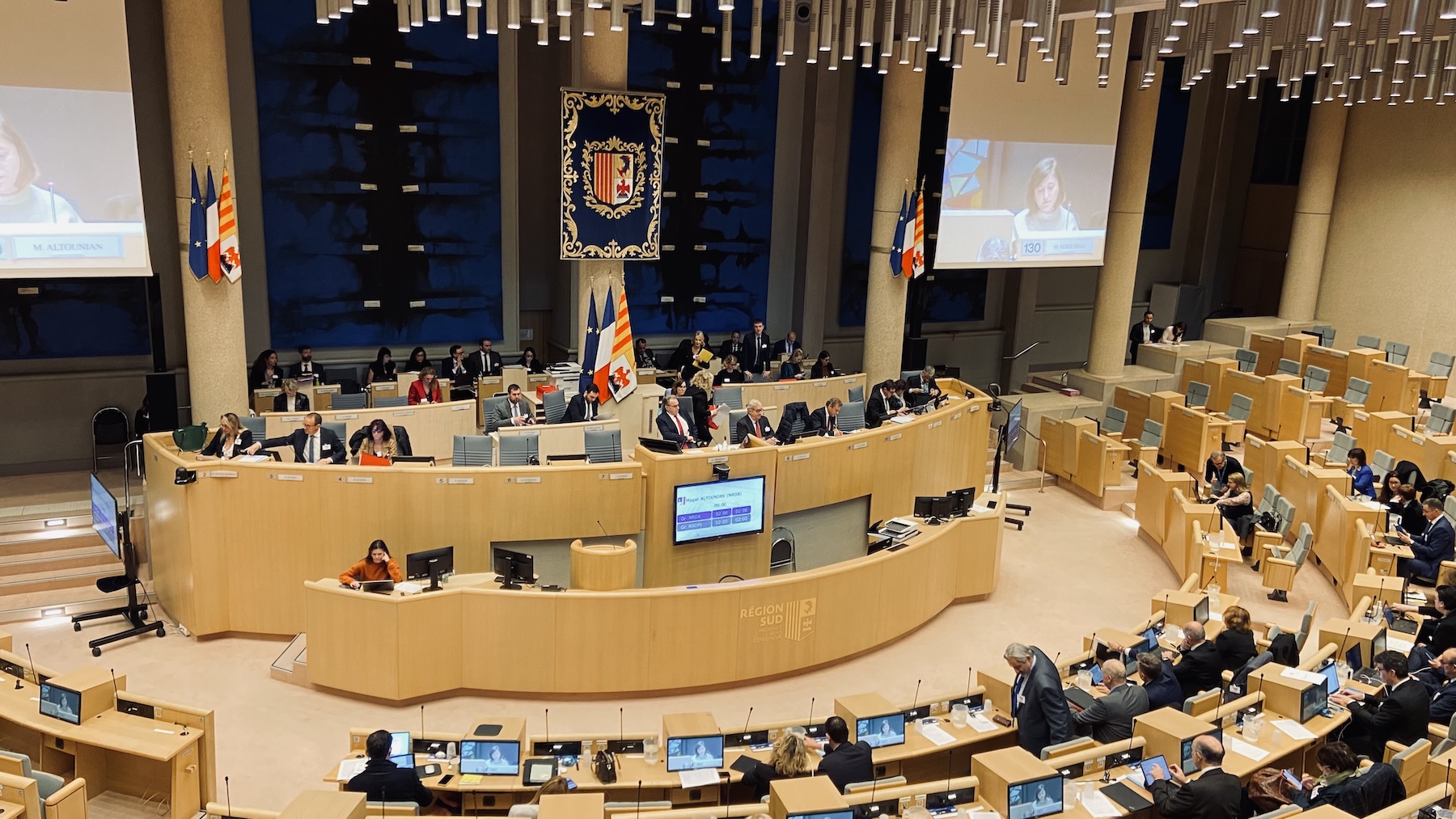

Il aura fallu une guerre sur le continent pour briser les tabous. ÂŦ Ce type dâÃĐchange aurait ÃĐtÃĐ impossible il y a encore quelques mois Âŧ, reconnaÃŪt Benjamin Haddad, ministre dÃĐlÃĐguÃĐ auprÃĻs du ministre de lâEurope et des Affaires ÃĐtrangÃĻres, chargÃĐ de l’Europe en clÃīture de lâagora ÂŦ Demain le Sud â Ãconomie de guerre Âŧ, organisÃĐe par la RÃĐgion Sud.

De fait, la brutalitÃĐ du conflit russo-ukrainien et le dÃĐsengagement progressif des Ãtats-Unis ont rebattu les cartes de la souverainetÃĐ europÃĐenne. LâEurope, longtemps frileuse à parler dâarmement, sâorganise dÃĐsormais pour se dÃĐfendre par elle-mÊme.

Dans cette recomposition stratÃĐgique, la France dispose dâun atout : une base industrielle et technologique de dÃĐfense (BITD) souveraine, bÃĒtie sous lâimpulsion du gÃĐnÃĐral de Gaulle et consolidÃĐe depuis par une continuitÃĐ de politiques de dÃĐfense, au service dâun modÃĻle dâautonomie stratÃĐgique unique en Europe.

ÂŦ Nous avons aujourdâhui un outil militaire cohÃĐrent, complet, sâappuyant sur une BITD qui maÃŪtrise les technologies les plus stratÃĐgiques Âŧ, rappelle Bruno Giorgianni, directeur des affaires publiques et suretÃĐ de Dassault Aviation. Une exception europÃĐenne que dâaucuns aimeraient transformer en modÃĻle.

Car cette base industrielle et technologique de dÃĐfense irrigue puissamment le territoire. En rÃĐgion Sud, lâÃĐconomie de dÃĐfense reprÃĐsente 5,8 milliards dâeuros de chiffre dâaffaires par an.

PrÃĻs de 2 000 PME alimentent la chaÃŪne dâapprovisionnement, en lien avec une poignÃĐe de gÃĐants. Le territoire concentre 31 000 militaires, 9 400 civils de la DÃĐfense, et 6 000 emplois en R&D publique et privÃĐe. Une prÃĐsence qui dÃĐpasse la symbolique : 16% des effectifs nationaux stationnent ici.

Un ÃĐcosystÃĻme rÃĐgional en pleine rÃĐactivation

Autant dâacteurs quâil faut coordonner, accompagner et fÃĐdÃĐrer autour dâune vision claire. ÂŦ Nous sommes entrÃĐs dans une ÃĐconomie de guerre, avec un impÃĐratif de rapiditÃĐ, dâagilitÃĐ et de partenariat Âŧ, pose Emmanuel Chiva, dÃĐlÃĐguÃĐ gÃĐnÃĐral pour lâarmement.

Pour lui, la reconquÊte industrielle passe autant par les grandes filiÃĻres que par les territoires. ÂŦ Ce qui compte, câest la capacitÃĐ Ã livrer, à former et à innover ensemble. Âŧ Une vision partagÃĐe par les industriels, qui soulignent lâimportance du dialogue constant avec la DGA dans lâaccÃĐlÃĐration des cycles et la montÃĐe en puissance des commandes.

La RÃĐgion Sud nâa pas attendu les injonctions de Bruxelles pour consolider sa filiÃĻre dÃĐfense. Naval Group, Thales Alenia Space, Airbus Helicopters, KNDS France, TechnicAtome, ExailâĶ Le territoire abrite des gÃĐants, mais aussi une constellation de PME, dâETI et de centres de recherche.

Lâannonce dâun nouveau site de Naval Group à La Londe-les-Maures, spÃĐcialisÃĐ dans les drones et la guerre des fonds marins, symbolise ce mouvement. ÂŦ Le combat naval de demain sera un combat collaboratif entre plateformes avec ÃĐquipage et plateformes sans ÃĐquipage Âŧ, affirme Pierre-Ãric Pommellet, PDG de Naval Group.

Dans lâaÃĐrien, Airbus investit 600 millions dâeuros à Marignane pour moderniser son outil industriel, tandis que Sabena Technics sâimplante à Istres pour assurer le maintien en condition opÃĐrationnelle des avions ravitailleurs MRTT. ÂŦ Notre mÃĐtier, câest dâaccompagner la disponibilitÃĐ des matÃĐriels sur le long terme Âŧ, prÃĐcise Michel Bellamy, futur directeur du site.

Du dual à lâexport, ÃĐlargir les champs de bataille

La dynamique industrielle sâappuie sur des technologies duales, à la frontiÃĻre du civil et du militaire. Drones sous-marins, planeurs autonomes, capteurs bioacoustiques, navigation inertielleâĶ les innovations foisonnent dans la rÃĐgion, à l’instar d’Exail Robotics. ÂŦ Nous sommes les seuls industriels souverains à proposer des solutions du fond des mers jusquâà la surface Âŧ, souligne JÃĐrÃīme Bendell, son directeur gÃĐnÃĐral.

Le groupe, qui revendique un millier de drones à livrer dans les trois ans, sâimpose comme un acteur clÃĐ de la guerre des mines et de la surveillance maritime.

MÊme logique chez Alseamar, qui conçoit des planeurs sous-marins capables de rester cinq mois en mer sans propulsion. ÂŦ Ce sont des systÃĻmes endurants, historiquement utilisÃĐs à des fins scientifiques, qui intÃĐressent dÃĐsormais les forces armÃĐes pour leur capacitÃĐ de surveillance et de collecte de donnÃĐes Âŧ, explique Thibaud Bezacier, qui prÃĐvoit un nouveau site de production de 6 000 à 10 000 mÂē à Signes, avec le soutien de lâÃtat.

Airbus, enfin, dÃĐfend une autonomie europÃĐenne à la hauteur des enjeux. ÂŦ LâOtan dispose de 658 avions ravitailleurs. 600 sont amÃĐricains. Si lâEurope veut se dÃĐfendre sans eux, elle devra sâÃĐquiper. Nous avons le meilleur appareil du monde, mais il faut une visibilitÃĐ sur les commandes pour investir Âŧ, insiste Matthieu Louvot, vice-prÃĐsident du groupe en charge de la stratÃĐgie.

Merci de ton invitation à Marseille cher @RenaudMuselier, à lâAgora DÃĐfense organisÃĐe par @MaRegionSud.

— Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) March 27, 2025

PrÃĐfÃĐrence à lâindustrie europÃĐenne, soutien à lâinnovation et la compÃĐtitivitÃĐ, autonomie stratÃĐgique : face aux menaces, la France joue un rÃīle pilote dans le rÃĐveilâĶ pic.twitter.com/NW1Rimhjjr

Un virage stratÃĐgique grÃĒce à la banque europÃĐenne dâinvestissement

Ce besoin de prÃĐvisibilitÃĐ a trouvÃĐ un ÃĐcho du cÃītÃĐ de la Banque europÃĐenne dâinvestissement (BEI). ÂŦ Jusquâà prÃĐsent, nous ne financions que les projets à double usage. Mais nous avons changÃĐ notre politique : dÃĐsormais, nous pourrons soutenir des projets exclusivement militaires Âŧ, annonce Ambroise Fayolle, vice-prÃĐsident de la BEI. Une rupture saluÃĐe par les industriels, longtemps freinÃĐs par les contraintes europÃĐennes.

ÂŦ Câest une avancÃĐe absolument incroyable Âŧ, sâest d’ailleurs rÃĐjoui Pierre-Ãric Pommellet. Le secteur espÃĻre que cette nouvelle doctrine dÃĐbouchera sur un soutien accru aux PME, souvent à court de trÃĐsorerie pour rÃĐpondre à la demande. ÂŦ Nous avons mis en place un instrument dâun milliard dâeuros pour financer leurs besoins en fonds de roulement Âŧ, prÃĐcise à ce titre Ambroise Fayolle.

Formation, innovation, autonomie… lâautre front

Encore faut-il les compÃĐtences. ÂŦ à lâhorizon 2030, toutes les universitÃĐs seront confrontÃĐes à une crise de recrutement des enseignants-chercheurs Âŧ, alerte Xavier Leroux, prÃĐsident de lâUniversitÃĐ de Toulon. Son ÃĐtablissement dÃĐveloppe des programmes de formation continue, en lien direct avec les industriels. ÂŦ Enseigner, câest un mÃĐtier. Il faut financer les formateurs autant que les formations Âŧ, insiste-t-il.

Le campus de lâintelligence maritime, en gestation, vise à fÃĐdÃĐrer chercheurs, entreprises et institutions autour de la robotique sous-marine et de lâIA embarquÃĐe. Un chaÃŪnon essentiel pour garder une longueur dâavance, alors que les rivalitÃĐs internationales sâÃĐtendent dÃĐsormais jusque dans lâespace. ÂŦ LâEurope a investi cinq fois moins que les Ãtats-Unis en matiÃĻre de spatial ces derniÃĻres annÃĐes Âŧ, dÃĐplore d’ailleurs HervÃĐ Derrey, PDG de Thales Alenia Space.

Lâentreprise dÃĐveloppe Stratobus, un ballon stratosphÃĐrique autonome, capable de veiller en permanence sur une zone sensible. Un dÃĐmonstrateur est prÃĐvu dÃĻs 2026 Ã Istres, avec le soutien de la RÃĐgion, de la MÃĐtropole Aix-Marseille Provence et de la Ville.

Un dialogue renforcÃĐ entre armÃĐes et industriels

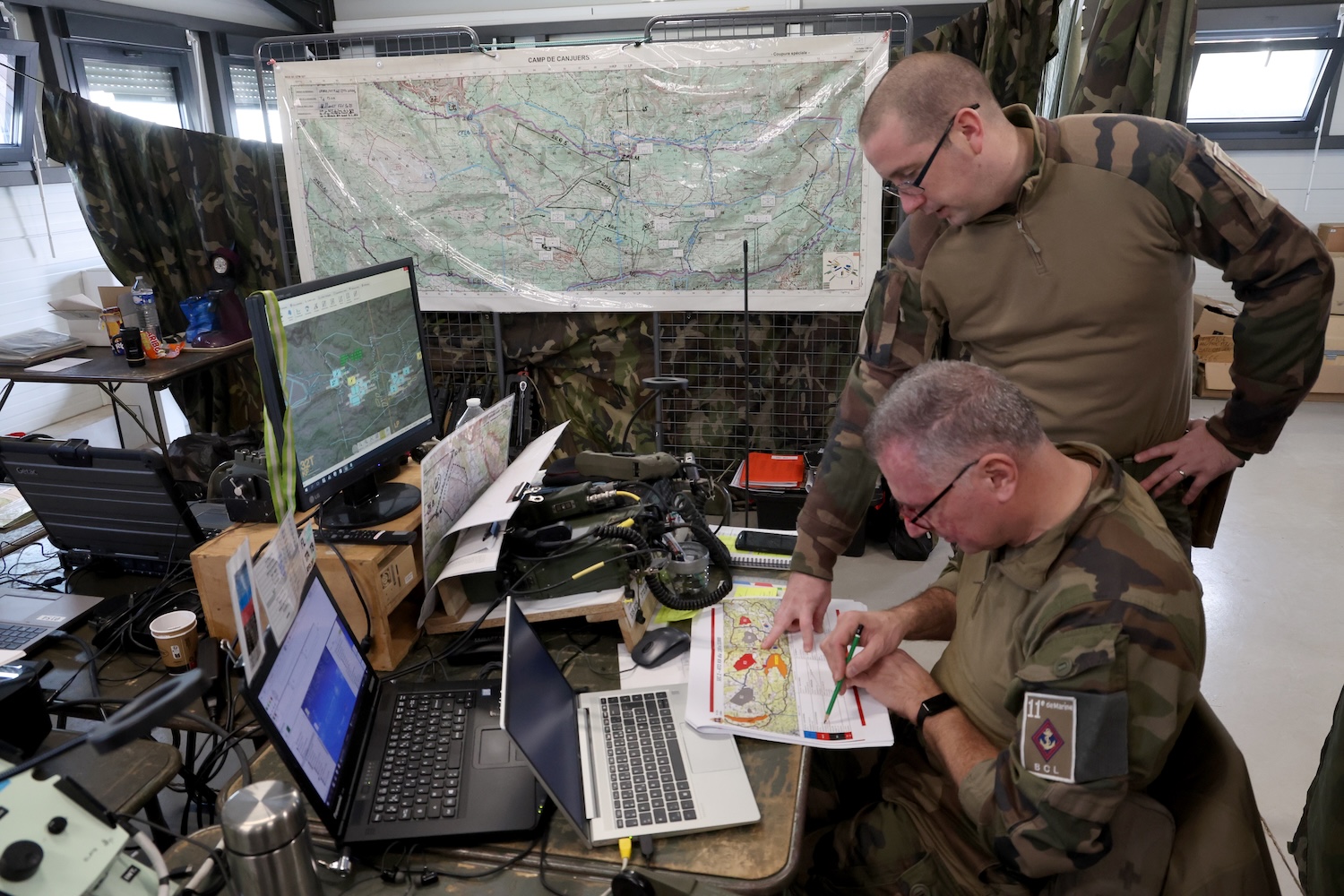

Si les ÃĐchanges ont mis en lumiÃĻre la force du tissu industriel rÃĐgional, plusieurs intervenants ont soulignÃĐ un autre pilier discret mais essentiel de lâÃĐconomie de dÃĐfense : la coopÃĐration ÃĐtroite avec les forces armÃĐes. ÂŦ Cette alliance entre ceux qui conçoivent et ceux qui utilisent est la clÃĐ de lâefficacitÃĐ opÃĐrationnelle Âŧ, rappelÃĐ le gÃĐnÃĐral de corps d’armÃĐe Thierry Laval, commandant la zone Terre Sud.

à ses cÃītÃĐs, le contre-amiral Emmanuel DesfougÃĻres, commandant la zone maritime MÃĐditerranÃĐe, et le gÃĐnÃĐral de brigade aÃĐrienne BenoÃŪt Real, reprÃĐsentant le commandement de lâespace, ont insistÃĐ sur lâimportance dâune doctrine partagÃĐe, de lâamont technologique à lâentraÃŪnement sur le terrain.

Sur le camp de Canjuers ou à Istres, sur les ponts des bÃĒtiments ou dans les opÃĐrations de guerre ÃĐlectronique, les militaires participent activement à la maturation des systÃĻmes, à la mise en situation rÃĐelle des technologies ÃĐmergentes, et à la dÃĐfinition des futurs besoins capacitaires. Une maniÃĻre de rappeler que lâinnovation nâest pas quâaffaire de laboratoires, elle se forge aussi dans la relation de confiance entre opÃĐrateurs et concepteurs.

Entre Europe et Nations, une bataille dâinfluence

Pour Renaud Muselier, prÃĐsident de la RÃĐgion Sud, il ne sâagit plus seulement dâaccompagner, mais de structurer. ÂŦ Il faut se battre partout, tout le temps, Ã tous les niveaux Âŧ, martÃĻle-t-il en clÃīture.

Son ambition : jouer pleinement le rÃīle de chef dâorchestre, en renforçant la coordination entre collectivitÃĐs, industriels, armÃĐes et institutions de formation. ÂŦ On doit rappeler à quel point on est fort ici, et crÃĐer les conditions pour rester à la hauteur. Âŧ

La RÃĐgion entend soutenir lâimplantation de nouveaux sites, fluidifier les dÃĐmarches, accompagner la montÃĐe en compÃĐtences et renforcer lâattractivitÃĐ des territoires concernÃĐs.

Une stratÃĐgie qui ne saurait ignorer le facteur humain. ÂŦ Il ne faut pas opposer enjeux industriels et enjeux sociaux. Les deux vont de pair si on veut rÃĐussir Âŧ, rappelle Pierre-Ãric Pommellet, PDG de Naval Group, car derriÃĻre les investissements et les chaÃŪnes de production, câest tout un ÃĐquilibre local quâil sâagit de prÃĐserver : logement, formation, mobilitÃĐ, emploi des conjointsâĶ autant de leviers sans lesquels la promesse industrielle resterait hors sol.

Lâalignement des intÃĐrÊts nationaux et europÃĐens reste pourtant fragile. Pour Bruno Giorgianni (Dassault), il y a quatre invariants à prÃĐserver : la mainmise des Ãtats sur les budgets, le soutien aux technologies souveraines, le dÃĐveloppement de filiÃĻres critiques et le maintien de lâexportabilitÃĐ. ÂŦ Si lâEurope veut se renforcer dans la dÃĐfense, elle doit prendre exemple sur le modÃĻle français Âŧ, plaide-t-il.

Benjamin Haddad, lui, y voit un dÃĐfi plus large : ÂŦ Il faut repenser complÃĻtement la souverainetÃĐ de lâEurope, dans la dÃĐfense mais aussi dans lâIA, le quantique, la dÃĐcarbonation. Âŧ Une perspective qui nâÃĐlude pas les rapports de force : ÂŦ Lâespace est un nouveau domaine de lutte. Il faut sây prÃĐparer. Âŧ

Narjasse Kerboua