À 103 ans, Albert Corrieri est bien plus qu’un survivant : il est le gardien d’une mémoire vivante. Témoignant des affres de la Seconde Guerre mondiale, il nous raconte avec une lucidité bouleversante ses 25 mois de travail forcé, ses échappées de justesse à la mort et son combat toujours actuel pour la reconnaissance et la justice. Son audience se tient aujourd’hui.

Huit fois, la mort est passée près de lui. Huit fois, elle l’a frôlé, dans l’enfer des bombardements, dans le vacarme des wagons de charbon. Il a tout consigné, à la main, dans un livret intitulé « La mort peut patienter ». Parce qu’Albert Corrieri est encore là, à presque 103 ans, fringant, souriant, mémoire vive et agenda bien rempli.

Ce jour-là, dans son appartement du 15e arrondissement de Marseille, la sonnerie de son téléphone retentit plus d’une fois, pour des invitations, tantôt pour assister à un match de boxe, tantôt pour une partie de pétanque… Il note scrupuleusement ses rendez-vous « parce que, vous comprenez, des fois j’oublie » nous confie le vieil homme, qui déroule pourtant toute sa vie avec une lucidité déconcertante.

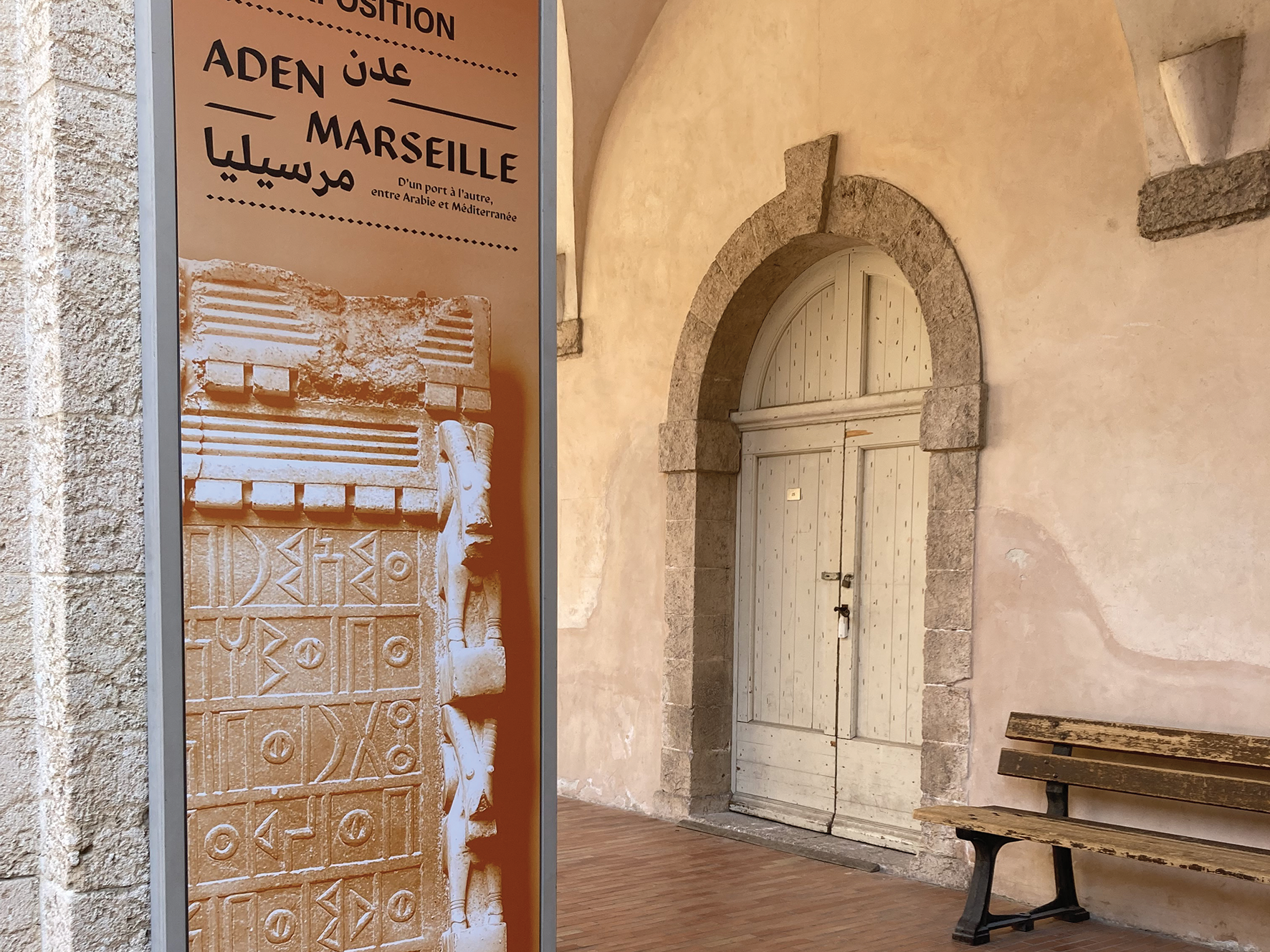

Albert Corrieri refuse d’être un fantôme de l’Histoire. Arraché à sa jeunesse par le Service du Travail Obligatoire (STO), il réclame justice. Son audience, devant le Tribunal administratif de Marseille, a lieu ce mardi 25 février. Mais derrière l’argent, c’est une bataille pour la mémoire qu’il mène.

Un matin de mars 1943

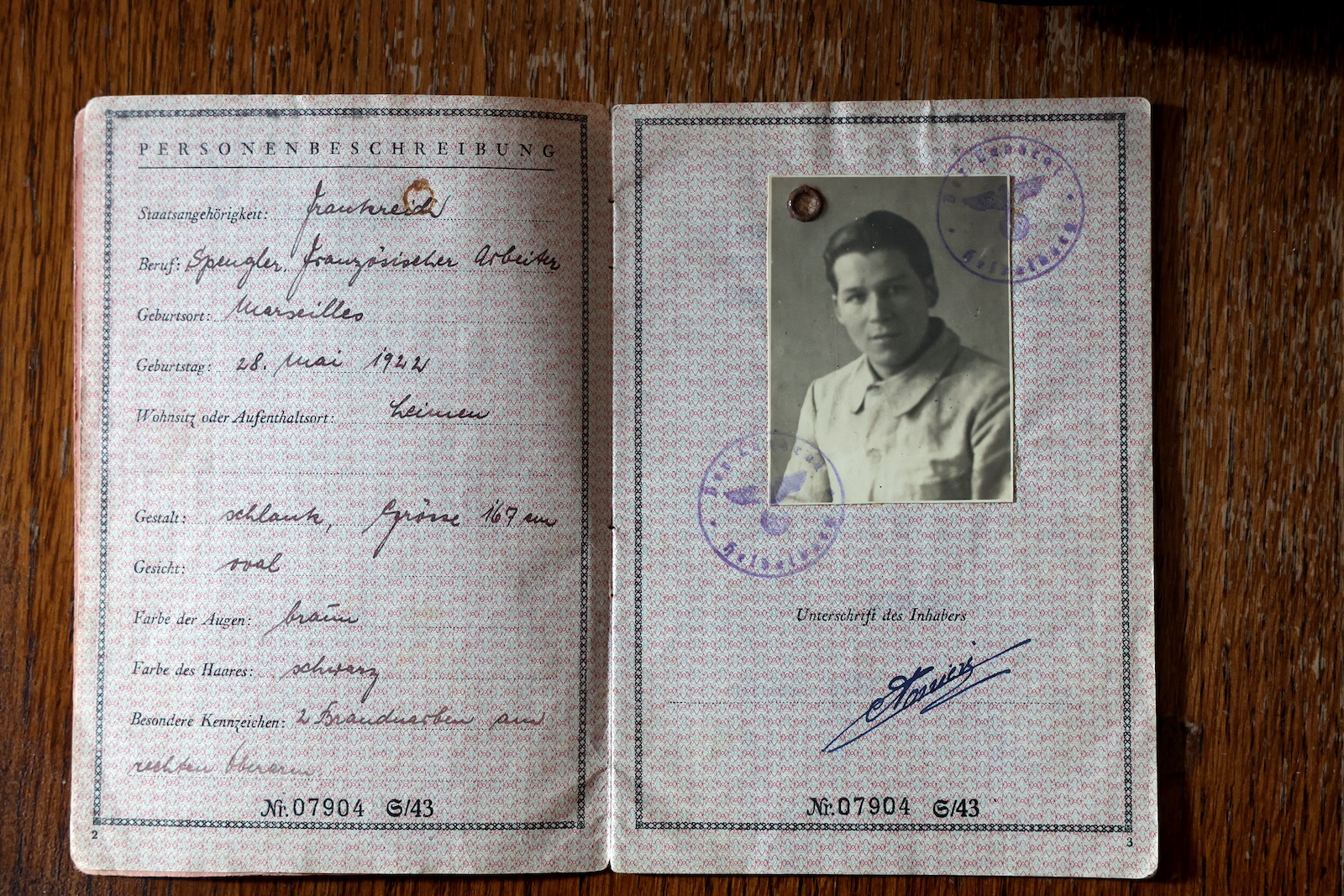

Il a 20 ans quand sa vie bascule. En mars 1943, le jeune plombier de formation passé en cuisine travaille au restaurant La Daurade, dans la cité phocéenne. Il est seul, ce matin de mars 1943, quand trois Allemands entrent. « Vos papiers », ordonne l’un d’eux. Il tend les siens. Ils les confisquent. « Revenez ce soir à 17 heures », lui disent-ils. Il obéit.

Le soir même, son père et sa sœur l’accompagnent. On lui rend ses papiers, mais on l’embarque. Direction la gare. « Je monte dans le train. On est des dizaines. On ne sait pas où on va. On nous tient à l’œil. Pas un mot. » Après des heures de voyage, il aperçoit enfin un panneau : Ludwigshafen. Un camp de travail nazi de la Seconde Guerre mondiale. « L’enfer », lâche-t-il, avant de préciser : « Camp 6, baraquement 1023 ».

« On nous traitait comme des esclaves », poursuit Albert, en secouant la tête, feuilletant son classeur de souvenirs. Il raconte la fatigue, les bombes, les coups de pelle pour remplir des wagons de charbon. « Il fallait avoir plus de 39 de fièvre pour rester couché. Sinon, tu bossais. »

Il évoque les 95 copains de baraque disparus sous les déflagrations. « Pendant six heures, les bombes sont tombées sans interruption. » Il se souvient encore du bruit, du sol qui tremble, du feu. Un autre jour, il échappe de justesse à la mort : « On marchait avec un ami. Une flamme devant nous. J’ai changé de côté, je suis passé à sa gauche. La bombe a explosé. Lui a pris un éclat en plein cœur. Moi, dans le bras. Si j’étais resté où j’étais, j’étais mort. »

Dans l’hôpital où il est transporté, grièvement blessé, deux Allemands ont voulu lui couper le bras. « C’est un infirmier français qui m’a sauvé », dit-il, photo à l’appui, confiant qu’il aurait aimé remercier son bienfaiteur. Albert n’a pas honte de dire qu’il a eu peur. « Très peur. » Qu’il se cachait pour sauver sa peau.

« On a compris. C’était fini. On était libres »

Avril 1945. La guerre touche à sa fin. Les bombardements s’intensifient, les lignes allemandes reculent. Albert et d’autres travailleurs forcés sont réfugiés dans une cave, cachés, attendant une issue. « Les Allemands se repliaient. On entendait des voix dans le bar au-dessus de nous, c’était leur dernière halte avant la fuite. » Puis plus rien. Silence.

Le matin suivant, des voix résonnent à nouveau, mais cette fois en anglais. « On a compris. C’était fini. On était libres. » Lorsqu’ils sortent enfin, ils trouvent des soldats américains en face d’eux, fusils levés, méfiants. Les Américains organisent alors le rapatriement des travailleurs.

Albert embarque à bord d’un camion militaire en direction de Strasbourg avec un ami, avant de prendre un train pour Marseille. « Je suis arrivé à la gare Saint-Charles, et mes parents étaient là. Après 23 mois de souffrance, je les retrouvais enfin. On a fait une fête comme jamais. »

Un combat contre l’oubli

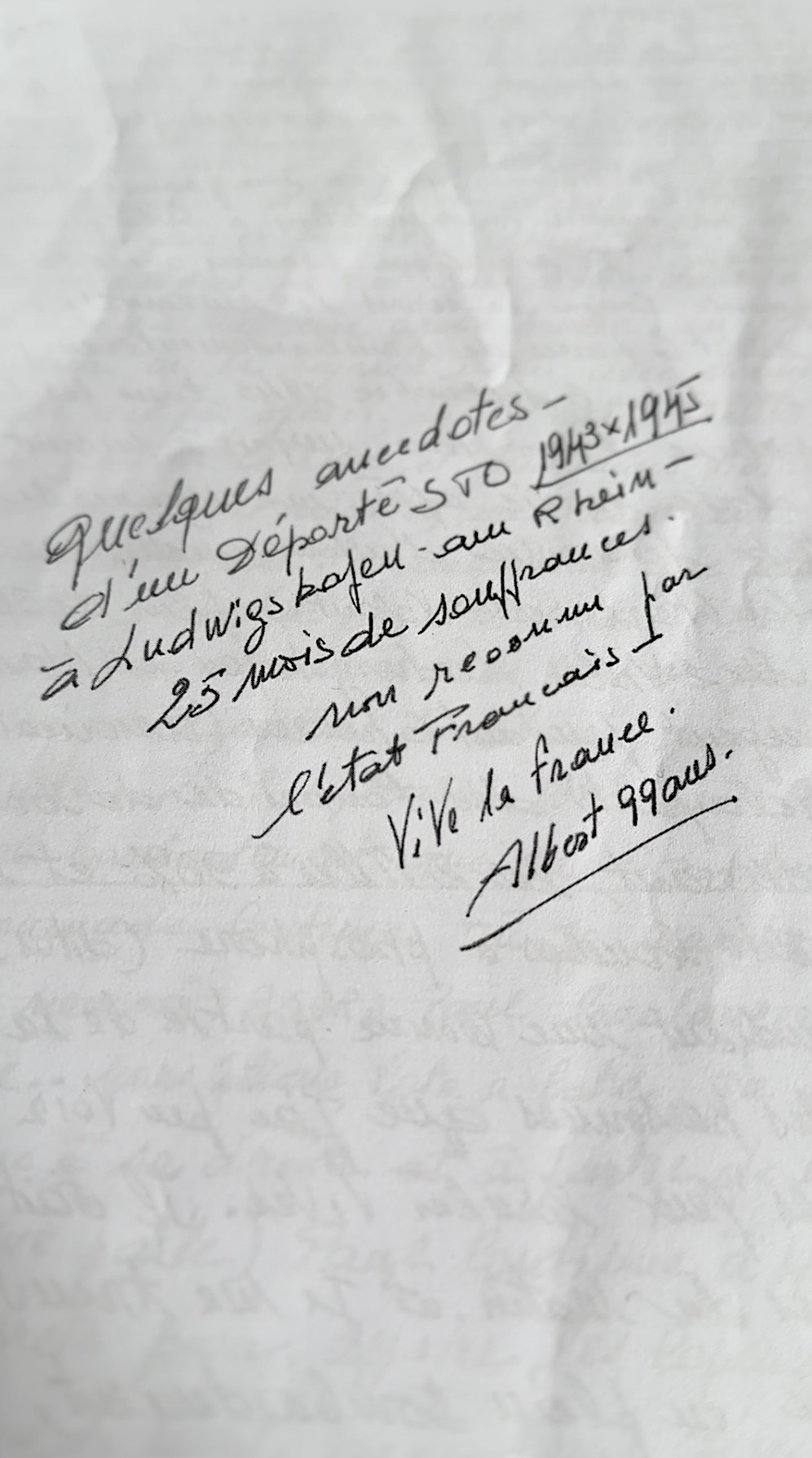

Et puis… Depuis 1957, Albert Corrieri réclame justice. Des lettres, des démarches, des refus. « J’ai tout tenté seul, ils m’ont pris pour un rigolo”, dit-il sans amertume. Jusqu’au jour où il contacte un historien. Ensemble, ils reconstituent son histoire, rassemblent les preuves, les documents.

Enfin, en 2024, son avocat, Maître Michel Pautot, saisit le tribunal administratif de Marseille. « Il y a bien eu des réparations pour d’autres victimes, mais pas pour nous », dénonce l’avocat. L’État, lui, plaide la prescription. « Mais les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles », répond l’avocat.

Pour Albert Corrieri, la prescription, c’est l’oubli. Et l’oubli, c’est l’injustice. 43 200 euros. C’est la somme qu’il réclame. L’équivalent de ses 18 mois de travail forcé sur 25 mois de souffrance, mais surtout « que la France reconnaisse qu’elle nous a abandonnés ». Car derrière lui, il y a les autres. Ceux qui ne sont jamais revenus. Ceux dont on ne parle pas. Ceux que l’Histoire a laissés au bord du chemin.

S’il obtient gain de cause, il claironnera « Vive la France ». « Si je perds, je dirai honte à la France », tranche-t-il. Il ne quémande pas. Il revendique sans avoir peur des mots. S’il s’accroche, c’est aussi parce qu’il a déjà lutté contre le temps. Parce qu’à plus de cent ans, il continue d’avancer, comme il l’a fait il y a quelques mois en portant la flamme olympique à Marseille, symbole de résilience et de transmission. « C’était un honneur », dit-il simplement. « Comme ce combat-là. »

N.K.

![[Vox Méridional]Obsèques de Mehdi Kessaci : un adieu intime, un cri d’alerte pour une ville sous pression.](https://lemeridional.com/wp-content/uploads/2025/11/2019-12-09.jpg)