Ces dernières semaines, agriculteurs et salariés du monde agricole ont voté pour renouveler leurs représentants aux chambres d’agriculture. En tête, la liste FNSEA-JA de Romain Blanchard. L’occasion de revenir sur leur engagement en faveur de l’agriculture dans les Bouches-du-Rhône.

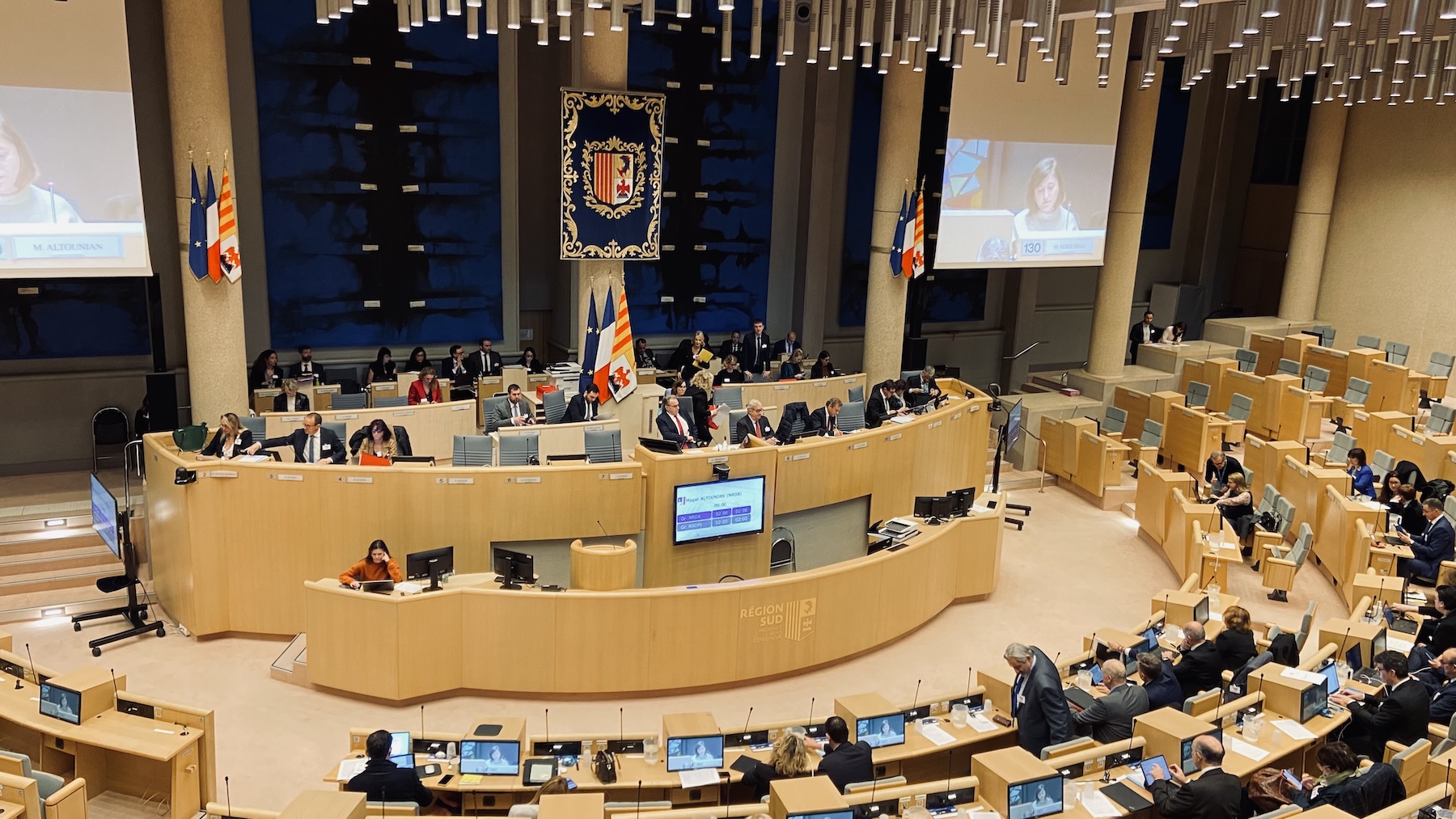

Les chambres d’agriculture, établissements publics présents dans chaque département, ont pour rôle d’accompagner le développement de l’agriculture française. En siégeant au sein de ces chambres consulaires, les élus des différents syndicats agricoles font remonter la voix des agriculteurs.

Ces élections, marquées au niveau national par une forte mobilisation de la Coordination rurale, notamment dans le sud-ouest de la France, ont cependant confirmé la place prépondérante dans le département de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA 13), alliée aux Jeunes agriculteurs (JA). Avec près de 50 % des voix, elle remporte 14 sièges sur 18, et ce malgré la progression de la Coordination rurale, qui passe de 14,3 % en 2019 à un quart des suffrages.

Romain Blanchard, président de la FNSEA 13, cultive des terres au nord d’Aix-en-Provence et à Éguilles. Ce viticulteur en bio et céréalier, de 43 ans, a toujours eu le goût de l’engagement. Impliqué dans les JA, il s’est naturellement tourné vers la FNSEA, dont il est aussi secrétaire général au niveau national.

Ces élections ont eu lieu dans un contexte particulier, après les grands mouvements qui ont agité le monde agricole l’année dernière. Comment les avez-vous vécues ?

C’était une année assez dense, j’étais à Toulouse, Paris et Marseille pour les différentes manifestations. Et puis, on est passé par tous les stades : beaucoup de promesses, puis plusieurs changements de gouvernement.

À chaque fois, on repartait d’une feuille blanche, ou presque. Mais avec les derniers projets de loi de finances et de loi de finances de la sécurité sociale, il y a eu des avancées, notamment pour le financement des exploitations agricoles.

Comment s’est déroulée la campagne dans les Bouches-du-Rhône ?

Dans les Bouches-du-Rhône, les élections ne sont pas tombées dans les attaques personnelles, comme cela a pu être le cas dans d’autres départements voisins avec la Coordination rurale. On a eu de la chance que tout se passe bien.

Je suis tout de même déçu du taux de participation, qui est de presque 37%. On a un peu progressé depuis 2019, mais vu l’énergie déployée par les syndicats, c’est décevant. Deux agriculteurs sur trois ne se sont pas manifestés. Pourtant, c’est maintenant qu’il faut s’exprimer.

Les gens ne réalisent pas l’implication des syndicats dans la construction agricole. On fait le lien avec l’administration, les pouvoirs publics et nos concitoyens. L’agriculture occupe une place à part, les gens n’ont pas conscience des réalités du métier. Il est important de recréer du lien.

Votre nouveau mandat court pour les six prochaines années. Quels sont les principaux enjeux et les actions de la FNSEA ?

Il y a trois grands sujets sur lesquels nous travaillons. D’abord, la préservation du foncier agricole. On perd 500 hectares de terres agricoles dans le département chaque année. C’est l’équivalent de dix exploitations de la taille de la mienne qui disparaissent, c’est énorme. Et ce phénomène touche tout le pourtour méditerranéen.

Ensuite, il y a évidemment l’accès à l’eau, tant en volume qu’en prix. Des visionnaires ont construit Serre-Ponçon et Sainte-Croix, mais aujourd’hui, les conflits d’usage se multiplient entre la production d’électricité, le tourisme, la préservation des niveaux des rivières et, bien sûr, l’agriculture.

Avec la sécheresse de 2022, nous étions chaque jour à la préfecture pour éviter des coupures d’eau pour l’agriculture dans les Bouches-du-Rhône. Il faut comprendre qu’il ne tombe pas moins d’eau qu’avant, mais qu’elle est répartie différemment, de manière plus concentrée et pas forcément au bon moment. Il est important de réfléchir à des solutions de stockage. Avec la topographie locale, il serait possible de stocker l’eau dans les vallées, mais cela demande un véritable courage politique.

Quelles sont les autres priorités pour rendre l’agriculture plus résiliente ?

Il faut aussi rendre l’agriculture plus compétitive et attractive. Nous avons ici des cultures spécifiques – arboriculture, viticulture, maraîchage – qui nécessitent beaucoup de main-d’œuvre. Or, en local, ce n’est pas suffisant.

Pendant le Covid, même avec un fort taux de chômage technique, l’opération « Des bras pour vos assiettes » n’a permis de réunir que 20% de la main-d’œuvre nécessaire. L’agriculture est par essence non délocalisable, ce qui implique une main-d’œuvre mixte.

Le plus grand groupement d’employeurs de la région, qui est aussi le plus important de France, nous fournit une main-d’œuvre locale, mais nous avons aussi recours à l’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration, ndlr), qui permet de faire venir des travailleurs étrangers.

Quel est le rôle du syndicat sur cette problématique de besoin de main-d’œuvre et quelles sont les avancées possibles ?

Il faut un plan de formation pour rendre le métier plus attractif et travailler sur la revalorisation des salaires. Il est essentiel de faire connaître le métier, car l’agriculture est l’un des rares secteurs où l’on peut entrer sans qualification et finir chef d’entreprise. C’est un domaine sur lequel les JA travaillent beaucoup, car ils sont plus proches des jeunes.

Nous avons aussi réussi à préserver le dispositif TO-DE (Travailleurs occasionnels – demandeurs d’emploi, qui permet d’alléger les charges patronales sur les contrats courts, notamment pour les travailleurs saisonniers, NDLR), ce qui nous aide à rester compétitifs.

Nous travaillons également à la mise en place d’une procédure permettant de créer des logements pour les saisonniers.

De manière plus générale, nous voulons continuer à nous projeter dans ce métier. Il est essentiel de se réarmer d’un point de vue agricole.

Le Salon international de l’agriculture va s’ouvrir samedi 25 février. Quelle sera la présence des agriculteurs cette année et quelle est l’importance de cet événement pour vous ?

Les agriculteurs des Bouches-du-Rhône seront présents sur le stand de la Région cette année, mais il n’y aura malheureusement pas de vitrine départementale (le Département prévoit un salon des traditions et richesses provençales – Préférence Provence, dédié aux producteurs et artisans locaux, ndlr) Mais, le Salon reste un événement majeur pour nous.

Ces dernières années, il a été un grand rendez-vous politique, attirant de nombreuses personnalités. Cette année, le président du Ceneca (Centre national des expositions et concours agricoles) a fixé des critères pour les visites des politiques. Il y en aura donc beaucoup moins, et le Salon retrouvera ainsi sa fonction première : la rencontre entre le monde rural et le reste de la France. C’est l’occasion d’aller à la rencontre des citoyens, de leur montrer notre travail et de leur expliquer comment les produits arrivent dans leur assiette.

Marlène Bergès

*article publié le 11 février 2025